原文標題:吳曉波:1978-2018,變革中的中國

12月18日,改革開放40周年紀念日。40年來,中國人用雙手書寫了國家和民族發(fā)展的壯麗史詩。

今日頭條特別邀請吳老師為“改革開放40周年”大專題作序。

下面,辛勤建設(shè)祖國的小巴就把這篇文章搬運過來,分享給你們哦。

盡管任何一段歷史都有其不可替代的獨特性,可是,1978年-2018年的中國,卻是最不可能重復(fù)的。

——吳曉波

100年后,如果后人以抽象、簡化后的數(shù)據(jù)來看中國過去40年的改革開放,為之冠上“卓有成效”四字,想必不會有很多人質(zhì)疑:

?經(jīng)濟總量:中國經(jīng)濟總量40年增加80倍,全球占比從1.8%上升至15%。

?世界經(jīng)濟增長的貢獻率:中國對世界經(jīng)濟增長的貢獻率占比,從2.3%增加到34%,增長貢獻相當于美國(16.1%)和歐盟28國(16.6%)的總和,是當之無愧的經(jīng)濟拉動火車頭。

?人均GDP:從381元人民幣(折合為155美元)增加值5.39萬元人民幣(折合為8800美元),成為如假包換的中等收入國家。

?恩格爾系數(shù):中國家庭的恩格爾系數(shù),從60%下降至29.33%,中國家庭的每月收入中,只有30%用于食品,而其余更多部分,則用于提高生活品質(zhì),滿足對美好生活的欲望。

1983年,正在炸油條的大同市民

?世界500強:40年前,中國大陸沒有一家世界五百強企業(yè)。今年的《財富》世界500強,中國有120家(中國大陸有109家)企業(yè)上榜,與美國的126家在伯仲之間。

?汽車年產(chǎn)銷量:從10萬輛增加到2900多萬輛,從幾乎沒有私人汽車,到汽車成為中產(chǎn)家庭的標配。

?企業(yè)家和工商階層:中國大陸的私營企業(yè),從0增加至2700萬家,此外還有6500萬個體工商戶。中國的企業(yè)家和工商階層數(shù)量,加起來超過整個德國的總?cè)丝凇?/span>

?中產(chǎn)階層:中國中產(chǎn)階層人口數(shù)量從0增加到2.5億~3億,幾乎相當于日本加德國的人口總和,是全世界最龐大的中產(chǎn)群體。從指數(shù)級增長的數(shù)據(jù)上,后來者一定能夠看出這是一段波瀾壯闊的歷史。但數(shù)據(jù)也往往會被誤解這一增長是由上而下有規(guī)劃的產(chǎn)物,事實遠非如此。

這40年中,世景變遷,幅度之大,讓人恍若隔世。其間有諸多若毫入微的事與物,在當時理所當然,今天看來竟是如此的荒謬和不可思議的。反之,亦然。1983年之前,政府明令不允許私人買汽車跑運輸,“投機倒把”這個今天已經(jīng)消失的經(jīng)濟犯罪名詞在當時是一個很嚴重的罪名。

江浙一帶,你如果騎著自行車從這個村到另外一個村,而后座的筐里裝了3只以上的雞鴨,如被發(fā)現(xiàn),就算是投機倒把,要被抓去批斗,甚至坐牢。最嚴重的,在溫州地區(qū),一位婦人因為投機倒把而被判處死刑。到20世紀80年代末,“買空賣空”還是一個惡劣名詞,在茅盾小說《子夜》里的那些商人給人們留下了太過深刻的印象。到1992年前后,商業(yè)銀行對私營企業(yè)的貸款還規(guī)定不得超過5萬元,否則就算是“違紀”。

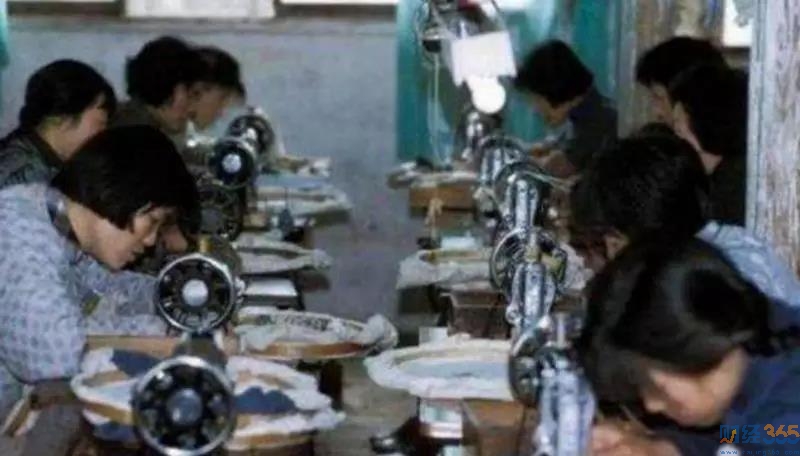

80年代工廠的縫紉機女工

整個20世紀80年代,在很多城市,到民營工廠上班是一件很丟臉的事情,而自己開一個小鋪子做一點小生意,就會被蔑稱為“個體戶”,也就是一個“沒有組織的人”,一個不受保護的體制外的流浪漢。這個社會印象一直要到“萬元戶”這個名詞出現(xiàn)之后,由蔑視到暗暗的羨慕,再到全社會的無度的稱頌。20年前的國營和集體企業(yè)都是可怕的龐然大物,很多大型國有工廠幾乎具備一切的社會功能,“除了火葬場,什么都有”。當然,也包括了品牌。

蘇泊爾的創(chuàng)始人蘇增福,早年參軍,退伍后任農(nóng)機廠供銷員。他頂著被鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)免職的風險,引進了一條壓力鍋生產(chǎn)線。有了生產(chǎn)線,沒有品牌,只能作為沈陽雙喜壓力鍋廠的代工廠。直至民營企業(yè)被賦予與國有企業(yè)平等地位后,他在1994年創(chuàng)立了自己的品牌蘇泊爾。2007年,蘇泊爾將大部分股權(quán)出讓給法國的塞博集團,回報是國際化的技術(shù)、管理和70億資金,這筆錢被用于蘇泊爾的轉(zhuǎn)型升級,現(xiàn)在他們已經(jīng)成為一家擁有5個研發(fā)制造基地、產(chǎn)品銷往40多個國家、市場份額全球排名第二的炊具研發(fā)制造商。

蘇泊爾本釜內(nèi)膽全自動噴涂車間