地方經濟注水還不是最讓人擔心的。

1、有趣的地區經濟數據

在十幾年前的九十年代,當我還是個中學生的時候,我就對經濟數字產生了好感。那個時候是沒有網絡的,要想獲取GDP數字都要從報紙或者雜志上獲取,查詢起來很不方便。

大概2000年以后有了互聯網,查詢經濟數字更方便了,漸漸的就發現了一些有趣的事情。

1:首先,中國各省的GDP相加,總是比國家統計局公布的全國總量數字多幾萬億人民幣,而且每一年都是如此,這個相信大家每年都會看到媒體報道,這個并不是新聞了。

再進一步,我們深入到每一個省,如果把中國每個省的各個市統計的GDP相加,會發現中國絕大部分的省份,各個市公布的GDP相加,總是比省統計局公布的全省總量更多。

以四川省為例,2016年四川全省加起來34752.81億,公布的全省GDP總量32680.5億,全省加起來比全省高了2072.31億。

當然,這種現象,地方官員解釋說是重復計算,例如公司注冊地在北京,但是實際業務在湖北,比如三峽集團,那么GDP會發生重復計算。似乎說得通。

2:但是第二個現象就很難說的通了,那就是90%的省份的經濟增長率都會比全國經濟增長率更快。2016年中國國家統計局公布經濟增長為6.7%,但是呢,全國31個省市自治區,經濟增速最慢的是這7個:吉林6.9%、河北6.8%、上海6.8%、北京6.7%、黑龍江6.1%、山西4.5%、遼寧-2.5%,經濟增速低于全國的只有三個:黑龍江、山西、遼寧。

三個省拉低了全國經濟增長率?這個是難以置信的,畢竟三個省的經濟體量加起來不到全國10%。實際上,近幾年還算好了,2008~2012年間,全國各省上報的經濟增速和國家發布的總體增速兩者之差始終保持在2%,直到近幾年才重回1%以內。

所以嘛,地方統計的數據一定是有問題的,而且這個問題,絕不只是一兩個省,為什么呢?

就拿上面的數據來說,2016年全國31個省市,只有3個比全國增速低,很明顯至少有10個以上的省數據是有問題的。

2、水分背后

當然,我國的各省份經濟數據有趣之處在于,有的省份想方設法則往高了報,有的省份則是往低了報。哪些省份會往低了報呢?交錢給中央比較多的省。

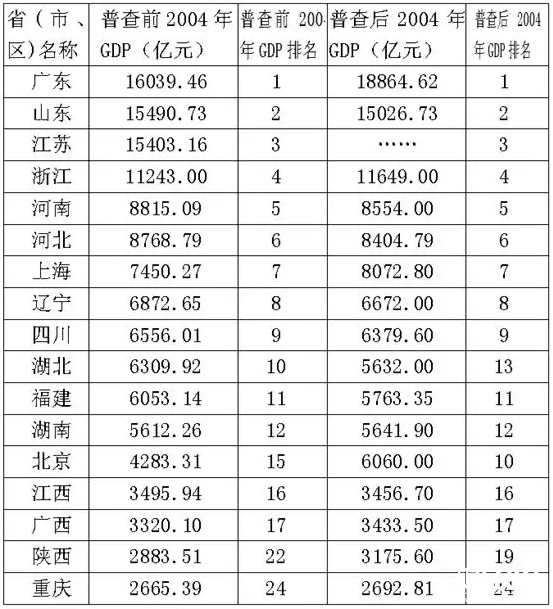

下圖來自《經濟參考報》,根據2004年全國第一次全國普查數據做的表格。

廣東省經過普查,發現GDP多了2800億元,遙遙領先全國;浙江多了400億;上海也多了600億;北京更是多了1800億;

當然,2004年的第一次全國經濟普查,除了北京,上海,廣東,浙江等以外,大多數省份經濟總量在普查后還是有所上升的,但是有12省的GDP在普查后出現了縮水,這12個省的數據都是有問題的。

按理說,經濟普查會發現以前沒有統計在內的隱形經濟,總量應該是增多的,但是有12個省份普查之后總量反而減少了,所以中國各省地方數據注水的規模,從十幾年前的全國第一次經濟普查就可以一窺一二,數據有問題的省份絕不會僅僅是兩三個。

實際上,在普查之前,2004年各省區市上報的全年GDP匯總數據,與國家統計局公布的GDP相比,總量差距高達26582億元,相當于中國西部地區十一省一市的GDP總量。這里面的水分絕不會是兩三個省造成的。普查后12個省的數據縮水就是例子。

所以,地方統計數據的造假,注水,瞞報,中央顯然是很清楚這個情況的,所以在統計全國數字的時候,都是單獨進行統一核算,各省上報的數字只是參考,國家統計局在全國各地均派駐人員進行直接數據采集。

當然了,往高了虛報的省份,早晚是要露餡的。

中國作為一個大集團,怎么可能幾十年所有子公司全部經營狀況良好呢,還是要靠中央統一指揮,通過轉移支付和定向投資來扶持落后省份,通過基礎設施固定資產投資,以及直接財政補貼和稅收返還等保持其經濟增速。

最近發生的兩件事情,繼遼寧自爆統計作假之后,內蒙和天津終于也開始自爆經濟數據作假了。

問題來了,天津濱海新區的GDP占了天津的56%,這濱海新區一下子擠掉了30%的水分,那2017年天津市GDP不得大幅下滑啊?