五、住房機制背后的產業格局和財稅格局

香港31%的居民住在政府提供公屋或居屋中,50%購買私人住宅,新加坡80%的家庭住在政府提供的組屋中,20%購買公寓或有地私宅,而德國60%的人選擇租房。

為什么不同國家或地區之間的住房機制差別這么大?除了與當地的歷史背景、地理條件、社會風俗等客觀環境息息相關,更重要的是在既定條件下的政府引導作用。

所以,這個部分我們從政府的視角來看,一個國家或地區的住房制度是如何形成的。

無論是什么政體的國家或地區,政府制定住房政策的時候想要達到的目標都主要有兩個:

一是福利,提供公共性住房保障低收入群體的基本生存,對應公共住房制度。

二是經濟,具體分為兩個方面,一是促進經濟增長,二是增加財政收入,對應私人住宅制度有足夠多的財政收入可以支配意味著政府將有更大的能力去實現提供公共住房的福利目的和加快經濟增長的經濟目的。

從政府的視角上看,這兩個目標是“此消彼長”,存在沖突的。

如果政府大力建設公共性保障房,就會占用土地和政府補貼,減少財政收入,也就減少了政府可以用在經濟建設上的資源,不利于經濟增長。

相反的,如果政府為了刺激經濟增長鼓勵私人住宅市場發展,可以一方面通過賣地、稅收等增加財政收入,一方面私宅遠高于公共住宅的增加值會直接計入經濟增長中,同時大力拉動上下游產業一起“繁榮”,但是這樣會抄高房價,讓大量居民買不起房子,不利于保障居民的居住條件。

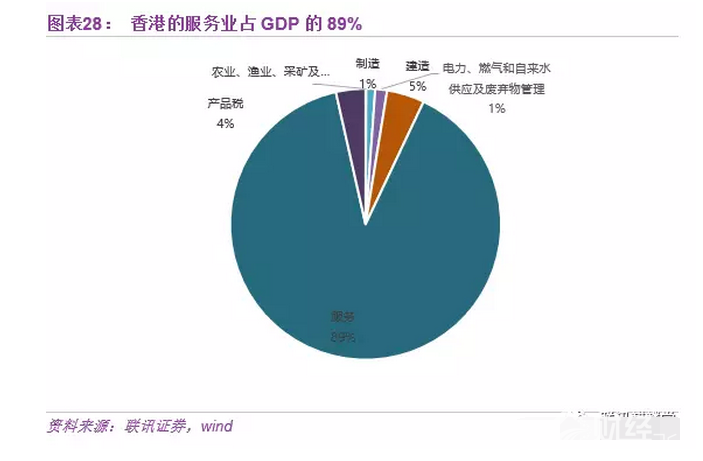

所以這種情況下政府可以怎么做呢?兩條路:一是 “以公補私”。像香港一樣,一方面大力發展私人住宅市場,收取大量土地轉讓金和稅費,另一方面將這些財政收入用于建設公共住房,實現財富轉移和收入再分配,根據圖表【28】可以看到,截至2015,只地價收入和一般差餉(地稅)就占香港財政收入的18.6%。

二是大力發展其他產業。像新加坡和德國的制造業,如果政府不靠房地產來增收,那么就需要發展其他產業。土地不僅可以用來建住宅,也可以用來建工廠,如果政府不依靠土地財政從私人住房市場上獲得財政收入,還可以將土地以較低的價格批給工廠,減少成本,增加競爭力,提高收入,增加稅收,從而獲得財政收入。

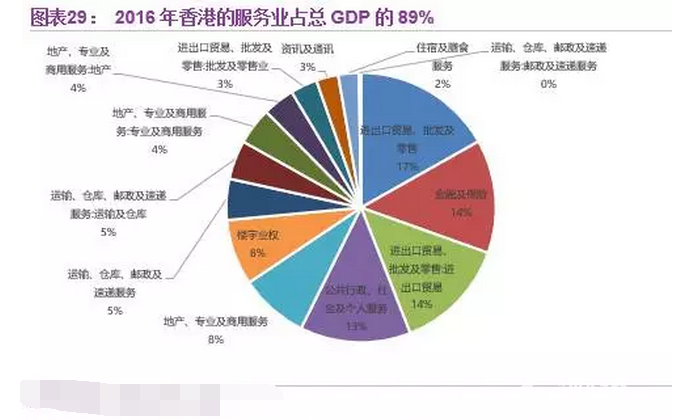

香港根據其特殊的歷史背景和稟賦優勢,大力發展服務業,如圖表【29】所示,2016年香港的服務業占總GDP的89%,其中占比最高的分別是進出口貿易、批發和零售,金融及保險,公共行政、社會及個人服務,地產、專用及商業服務和樓宇業權。

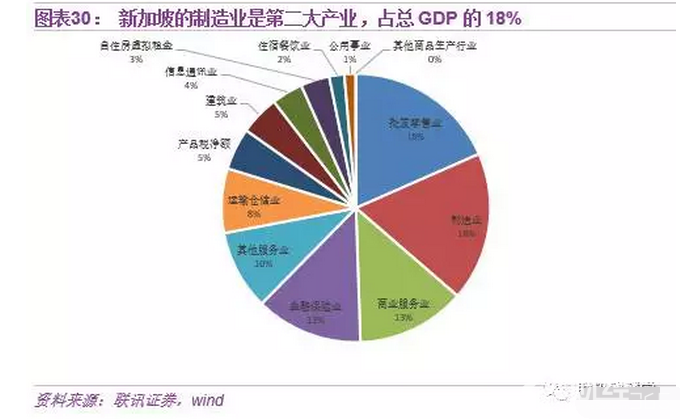

從新加坡來看,增加值占比最高的行業分別是批發零售業、制造業、商業服務業、金融保險業和其他服務業,和香港一樣的是新加坡的批發零售和服務業(尤其是商業服務、金融保險)也都較為發達,但是不同的是新加坡的制造業是第二大產業,占總GDP的18%(圖表【30】)。

附錄

中原城市指數:由香港中原地產代理有限公司和香港城市大學聯合制定的,是基于香港特區政府土地注冊處登記的住宅樓宇交易記錄和香港有代表性的38個成份屋苑價格編制,用來描述香港房價變動情況。獲取更多財經資訊,請關注財經365!