二、公共性住宅為主的新加坡模式

我們還是從基本的供需關系上入手,從供給上看,新加坡的居住用地只占土地總量的15%,土地年限較為多樣化,常見的有99年、999年和永久地契三種(個別還有101、103年)。

從需求上看,新加坡的年中總人口從2000年的402.8萬增加到2016年的560.7萬,平均每年增速是2%,增長很快。

居住用地面積107.87平方公里,平均每平方公里內有7797人,比香港的2.23萬人少了三分之二,新加坡的人地關系相對香港還是比較寬松的。

短時間內人口快速增長使房價有飛漲的沖動,但是新加坡的房價控制比較好,主要是一方面完善的公共住房制度,主要是組屋,使82%的居民住上了價格低廉的房子,保障了居民的基本居住條件。另一方面努力控制外來人口增長、調控私人住宅價格.

(一)新加坡的公共住房制度

1、組屋

令新加坡聞名世界的“組屋制度”源于新加坡獨立后的屋荒,李光耀秉持“人無恒產則無恒心”的儒家思想,為提高居民的國家認同感,制定了組屋制度,截至2016年底,組屋占新加坡住房的80%。

我們還是根據分析香港時提到的公共住房分析框架分析新加坡的情況,一是價格是否足夠低廉,二是供給是否足夠多,三是是否有強有力的手段打擊濫用,以保證長久有效施行。

先看第一個問題:價格是否足夠低廉。

1964年新加坡正式推出“居者有其屋”計劃,成立建屋發展局(Housing &Development Board,HDB),幫助居民提供公共住房,隨后1967年新加坡推出《土地征用法令》逐步將土地收歸國有,將土地強制征用,無償劃撥給建屋局。

有了土地建房還需要錢,政府提供的低息貸款和居民購房貸款是建屋局的主要資金來源,所以,大量低廉土地和政府注資的支持,是組屋低價的保證。

到底有多低呢?

我們用2017年剛申請結束的一個BTO計劃(就是政府發布建房計劃,有申請資格的居民可以申請,人數達到一定規模則申請成功,政府再建)為例,每平米5000新幣左右。

這個價格新加坡居民賺得出來嗎?

2015年新加坡家庭收入報告顯示,新加坡人均月收入中位數是2500新幣,家庭月均收入中位數是8666新幣,這樣算家庭年收入是10.4萬,以普通家庭申請成熟社區的四居室(一般家庭都申請三居室以上,單身人士才申請兩居室及以下)47萬為例,房價收入比是4.5,也就是說一般居民家庭4.5年就可以購買一套組屋。

通過圖表【15】我們還看到政府對非成熟社區小戶型的補貼力度極大,根據2015年新加坡家庭收入報告,住一居室與兩居室的組屋家庭平均每人每年可以獲得9318新幣的補貼。

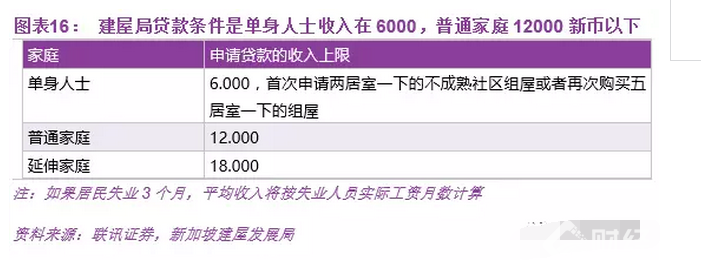

除了低廉的價格、豐厚的補貼,為了讓居民買得起組屋,建屋局還向居民發放貸款,申請貸款的條件是單身人士月收入6000新幣,普通家庭12000新幣以下。

居民可以申請到房款90%的貸款(新單位的貸款上限是購買價格的90%,轉售單位是轉售價格或市場估值的90%,以低價者為準),以高于中央公積金利率1%進行浮動利率計息,最大還款期是25年或者到貸款者65歲,以較短的為準。

對于不符合住建局申請資格的居民,還可以向銀行申請住房貸款,銀行住房抵押貸款的申請金額是以還款期、是否有房貸記錄為標準的,最高還款期30年,最高貸款金額是房款的80%。

再看第二個問題,供給是否足夠多。

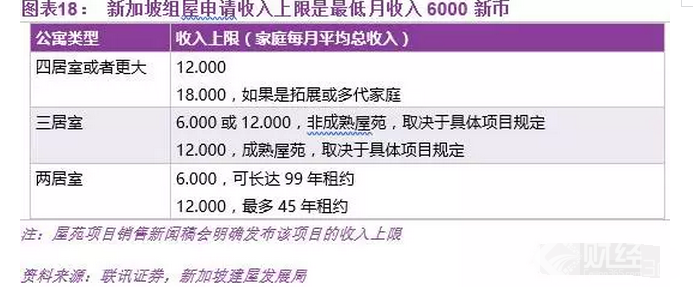

家庭至少有一人是新加坡公民,21歲以上,在新加坡和海外沒有其他房產,過去30個月沒有購買新加坡組屋或者受到政府的住房津貼和贈款等都符合的情況下,收入上限最少6000新幣的居民就可以申請組屋,收入上限遠高于中位數2500,可見新加坡的組屋可以覆蓋超過半數的人,實際上是82%。

最后看三個問題,是否有強有力的手段打擊濫用,以保證長久有效施行。

新加坡組屋的順利推廣離不開其嚴格的政策和法律保障,居民申請組屋時提供的材料如果存在弄虛作假,可能會受到5000新元罰款或6個月監禁,嚴重的可能兩項并罰。

為了保證組屋物盡其用,不會被濫用來抵債、高價買賣,新加坡政府也制定了嚴格的轉售限制。

首先,購買者最低持有年限是5年;其次,購買轉售組屋的人必須是新加坡居民或永久居民,所以永久居民的家庭可以在組屋的轉售市場上購買;最后,轉售的整個過程必須在建屋局登記,并且流程完整。

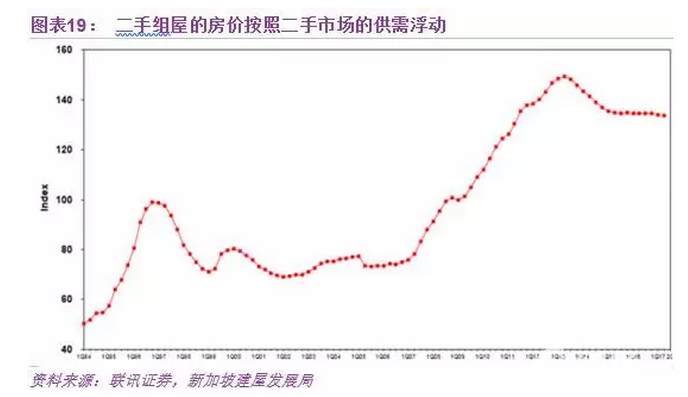

轉售的價格可以由買賣雙方商討,但是從現實成交情況來看,略高于新組屋的價格,可能與新加坡永久居民(綠卡)的加入有關,永久居民不能申請新組屋,但是可以在轉售市場上購買二手組屋。