這段話描述了很多人對科技創新的心態。這就是非共識的宿命,任何創新在它誕生的那一刻,先會被當作“異端邪說”,然后成為“偉大革命”,最后還原為“稀松平常”。這是一個神奇的循環,不走完這個循環,就不是真正的創新。

3

下一個問題來了:非共識怎么達成、怎么找到呢?

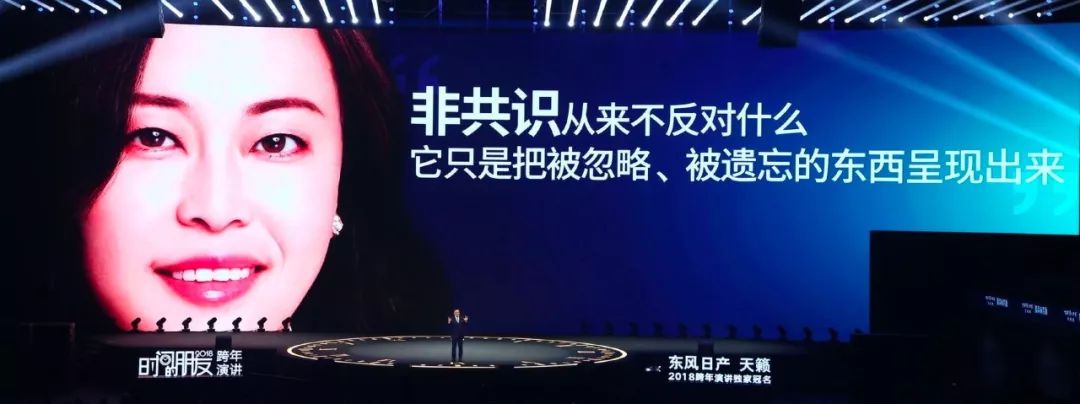

梁寧說了一句讓我琢磨了半天的話:非共識從來不反對什么,它只是把被忽略的東西呈現出來而已。

這話聽著還有點費解。我們舉個例子,還記得網上有個段子:“今天晚飯挺豐盛,有紅燒牛肉、香菇燉雞、蔥燒排骨。你說我泡哪包?”

這個段子,確實說出了我們這一代人對方便面的怨念。所有方便面包裝袋上都印著大魚、大肉、大蝦,但是下面會有一行小字:“圖片僅供參考,請以實物為準。”這不就是“圖騙“”嗎?這不就是貨不對板、名不副實嗎?

但是時間一長之后,我們就認了。我們也知道花那點錢買的方便面不可能有大魚大肉,一方面我們覺得方便面還挺好吃的,另一方面我們都覺得方便面是個很羞澀的東西,替它的貧乏深感慚愧,對它的虛張聲勢充滿了失望。

我們知道,方便面里面是藏在一個小套路里的。這個矛盾,在心里一擱這么多年,誰也沒覺得這有啥不正常,誰也沒覺得這個不正常要被還原——誰也沒想著把我們對方便面的這份怨念給撫平了。

現在,真就有人就把這種被我們忽略的東西喚醒了。

廣州有一家餐廳叫“不方便面館”。只賣煮方便面,每碗面的售價要28元。為啥這么貴呢?它把方便面包裝上印的龍蝦、牛肉、海鮮都加回去了,和方便面一塊煮。

對餐館來說,煮方便面能叫餐館嗎?技術含量太低了,這簡直是對餐館尊嚴的冒犯。但是,本質上,它何嘗想叛逆餐館,它不過就是把在方便面世界里扭曲的東西在現實世界還原,只不過是把已存在、被忽略的東西呈現出來了而已。

這不是什么餐廳故意作怪,搞什么奇技淫巧。現在滿足這種需求的商業模式到處都是。租房有一人租、旅行有一人團,便利店里開始賣2片裝的面包。2018年天貓“雙十一”顯示,迷你微波爐銷量增長980%,迷你洗衣機銷量增長630%,一人吃的火鍋銷量增長210% ……這背后都是同一類非共識:一個人也想好好生活。

剛才我們舉的例子,你發現什么沒有?看起來是奇思妙想,但它們背后都是一個一直都存在、但是一直被忽略的潛在需求;看起來不是共識,但只要你回到人心深處和歷史深處,它們是什么新東西?它們一直都在,明明白白。非共識,來源于更深處的共識。

所以,很多人看到創新者都會問:你干的是什么事,你瘋了嗎?創新者心里其實在說:你瞎了嗎?

4

人類的很多古老共識,并沒有沉底,只是在潛水,它還會回到水面。

世界上有很多創新,不是往前,不是走向從來沒人去過的陌生地帶,而恰恰是往回走。

比如說,哈根達斯在中國市場推出冰淇淋月餅在當年是一個創新,但是這個創新的原點是月餅。仿照天上的月亮做個小吃,在1000多年前的唐朝、開始過中秋節的時候就定下來了。

央視在35年前辦春晚是一個創新,但是這個創新的原點在上古時代有“除夕”這個概念的時候就定下來了。

1931年,可口可樂用自己的主題色把圣誕老人的衣服從綠色變成了紅色,但是這個創新的原點在歐洲中世紀出現圣誕老人傳說的時候,就定下來了。

2011年,微信出現,為什么微信的開屏圖永遠是這個樣子,從來不換?對啊,微信是一個10億用戶量級的產品,它不能搞怪,搞什么奇思妙想,它的開機畫面必須指向所有人都認同的故鄉。請問,所有人都認同的故鄉,除了地球,還有什么別的選擇嗎?請問這張圖片的樣子是什么時候定下來的?至少40億年前。