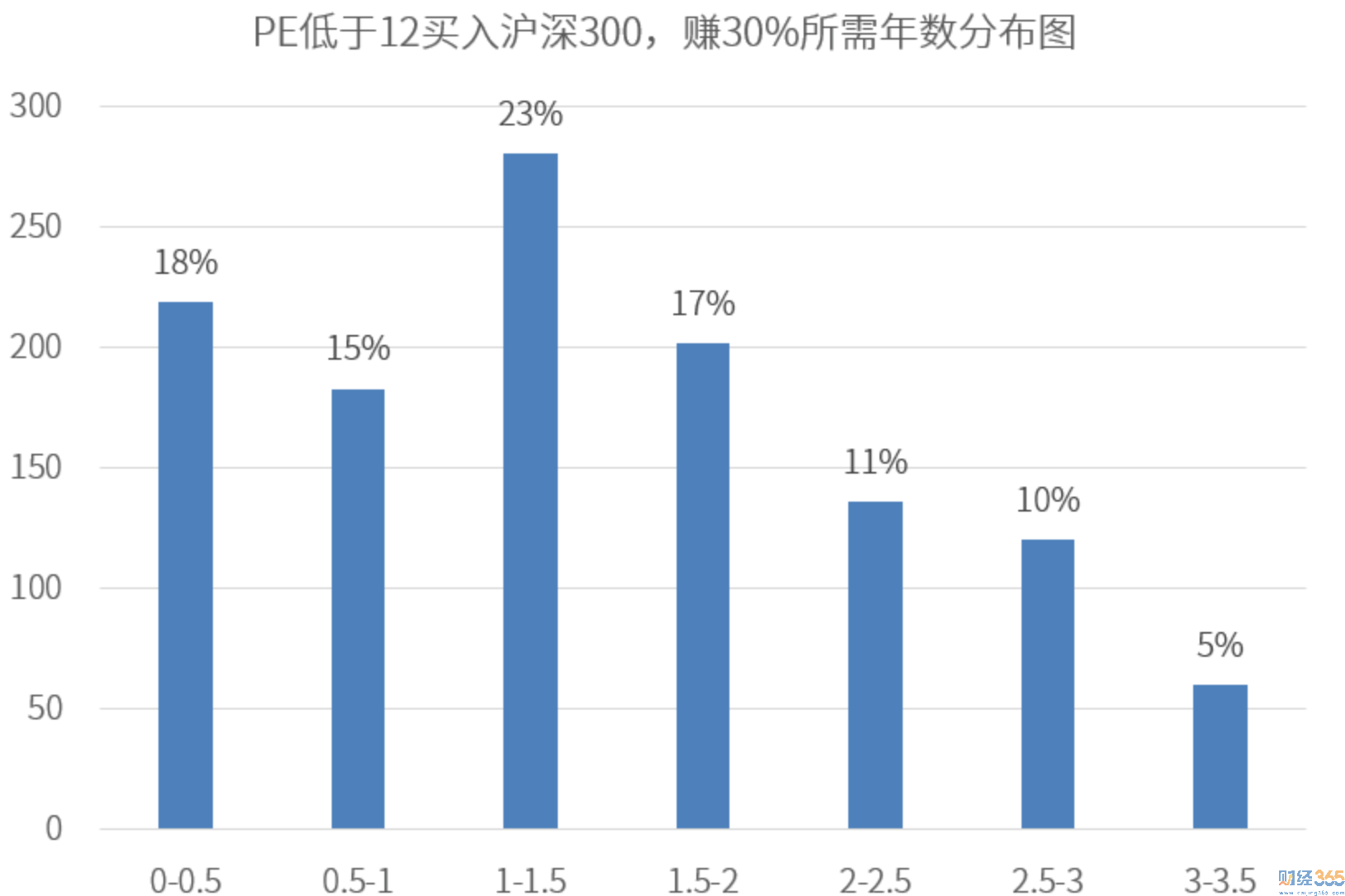

目前滬深300的PE為11.8,咱們就按PE在12以下買入算,歷史上賺30%最多需要3.31年,所需年數的分布如下圖:

還有一個問題,下輪牛市,漲得好的行業和板塊會不會變?

我覺得很可能會變。

回顧近10年的牛市,2013-2015年最強的是創業板,過程可以分為三段:第一段是2013年,創業板持續上漲,走出獨立行情,期間主板趴在地上震蕩;第二段是2014年下半年,創業板漲勢減緩,銀行、地產、基建等價值板塊補漲;第三階段是2015年上半年,市場全面大漲。總體來看,由于創業板提前一年發動了結構性行情,在這輪牛市里漲幅最高,從585點漲到了4037點,漲幅590%。

2015年中之后,A股陷入股災,大幅下跌,直到2016年熔斷后觸底,開始了2016-2017年的結構性牛市。所謂結構性牛市,就是只有部分板塊明顯上漲,這期間漲幅好的是以上證50為代表的大盤藍籌股。從2016年熔斷后的低點算起,到2017年末,上證50漲了49%,而同期創業板指還下跌了約10%。

進入2018年,市場又跌了1年,觸底之后,開始了2019-2021年初的牛市,這輪牛市大家應該記憶猶新了,漲得好的是基金抱團股,也就是大家熟知的各種茅,消費、醫藥、科技三條主線,被稱為高成長的優質賽道。

我們還是把股票上漲的動力,拆分為業績增長、估值提升兩個維度來看,就會發現牛市里漲得好的板塊,都是在業績的支撐下打開想象空間,得到市場的一致青睞,從而獲得估值的極大提升來完成的。對漲幅貢獻最大的,仍然是估值升高。

比如創業板指,2012年ROE回落至階段低點8.49%,2013-2015年ROE越來越好,分別為10.55%、11.78%、14.46%。那時候市場都說創業板代表新經濟,新經濟自然有高成長,而業績不斷向好,就支持了新經濟的想象,市場也就敢給更高的估值,創業板市盈率由2012年末的30倍,到2015年頂峰時漲到了135倍。

創業板在2017年開始商譽暴雷,2017、2018兩年的ROE跳水至6.95%、7.01%,當業績不再支持以往的想象空間時,市場給的估值水平也就大幅下降,至2018年末,創業板的市盈率又跌回到了30倍。

與此同時,2017年上證50指數的ROE則走上了上行之路,其2016-2018年的ROE分別為11.66%、12.46%、13.40%。創業板業績不行了,上證50業績好起來了,市場又說以前小盤股漲得好是過度炒作,退潮了才知道誰裸泳,那會網上最火的說法就是價值投資王者歸來。上證50的PE也大幅提升,由2016年初的8.5,提升至2018年初的13。

2019年以來各種茅的牛市,套路是一樣的,疫情爆發后,消費股業績穩健,醫療業績增長,半導體順周期業績大增,新能車銷量火爆,都有基本面的支撐,才被市場歸類為核心資產。有了共識之后,就會抬升估值,茅指數的PE,從2019年初的16倍,到2021年初漲到了38倍。

總結一下走牛板塊的特點:

1. 業績要好,讓市場有形成共識的基礎。

2. 起點估值要低,給后面估值提升留足夠的空間。

回到最初的問題:下輪牛市,漲得好的行業和板塊會不會變?從歷史上看,經常會變,原因就在于上面說的兩點原因:

1. 業績未必有持續性,如創業板2016、2017的ROE陡降。

2. 高估值沒有完全消化,比如2016年初熔斷后,創業板的PE仍然有50倍,遠高于2012年末啟動時的30倍,調整完也不具備走牛的基礎。直到2018年末,創業板的PE跌回了30倍,足夠低了,也正是從那時候起,才又開啟了一輪新的牛市。

上波牛市回調的賽道股,下一波牛市還能不能起來?一樣也要看這兩個因素:業績能否持續、估值是否回調到位。

市場信息:

1. 人行貨幣政策委員會委員王一鳴表示,應實施更大力度的宏觀政策來對沖疫情影響,讓二季度經濟增速能夠重返5%以上,這對為全國實現5.5%的預期目標奠定基礎尤為重要。

2. 上交所組織券商開會討論新股破發現象,要求各主承銷商審慎確定發行價格,下一步,考慮將大比例破發等指標納入主承銷商執業質量評價等。

打新的老鄉別走,有人管了。

3. 寧德時代公告,原定于4月28日披露一季報,為保證《2022年第一季度報告》編制的質量和信息披露的準確性,推遲至4月30日披露

嗯……熊市里反正什么都能解讀是利空,這時候延遲披露,肯定會引起市場各種猜想。

4. 比亞迪擬回18-18.5億元的股份,回購價格不超過300元/股,全部用于員工持股計劃。員工持股計劃受讓價格為0元/股,相當于公司花錢買了股票免費送給員工當激勵。