財經365訊(編輯 章馨),楊靈修:中信證券股票策略分析師,元瑞銀中國股票策略分析師,演講的題目為《離岸市場的在岸化》。我們看到未來的三年,A股、港股市場的融合會成為我們HK/China市場最重要的結構性變化。

一、"互聯互通"下的A/H兩地市場融合--未來3年,中國資本市場面臨的新格局

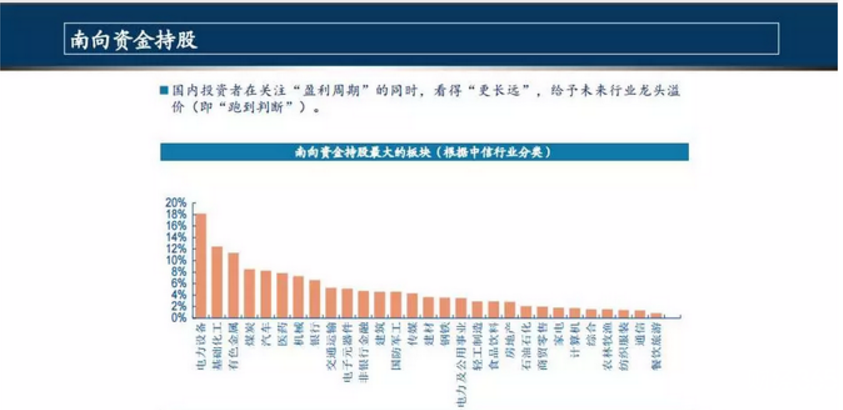

看這張圖,這是我們過去兩年發生的事情,國內投資者南向買入股票,這是根據中信的行業分類,港股通持股比例超過5%的板塊已經占到所有板塊三分之一,接近二分之一。

中信證券是國內第一家推出A+H跨兩地市場分類的券商,這也是我自己在中信自己主導一個項目。

我們為什么會做這么這一行業分類?第一就是我們過去看到非常多的機構投資港股類的一些產品;第二為了解答各位一直問我的一些問題,時常很多人問我,現在A股和港股都可以投,這二者之間的對比是怎樣的?比如機械行業,A股港股的盈利增速、估值、PE、分紅這些是怎樣的?哪個高哪個低?大家可以來問我,也可以直接通過行業分類做數量的分析,我們都通過一些數據庫終端免費向投資者提供。

那回到之前,我們看到行業里面有三分之一的行業,國內投資者持股的比重已經超過5%,這里面有些結構性的分化。比如我們看到幾個比較大的板塊,例如有色金屬板塊,其實里面有些個股持股比例已經超過20%,像洛陽鉬業、紫金礦業。還有非常典型的汽車板塊,國內投資者對汽車板塊里面的長城、廣汽,持股比例已經超過25%,但是比如吉利市值比例非常大,所以雖然國內投資者買了非常多的吉利汽車的,但整體持股比率是大概在10%左右。這就是板塊內結構性分化,如果我們簡單地看一個粗略的數字,比如國內投資者在香港持股數總體在5-7%,但是在個股方面,有些持股算是非常高的。

國內投資者布局港股,對香港整個二級市場的生態都產生一個深遠的影響,我們把這個影響概括為一句話,叫做離岸市場的在岸化。這種離岸市場的在岸化會對它本身的投資的邏輯產生一些變化,如果要展開來談的話,可能要花非常久的時間。如果簡單地看他表象是什么?是一個估值中樞的提升。但這背后是投資邏輯的變化,我簡單用兩句話概括離岸市場的在岸化。

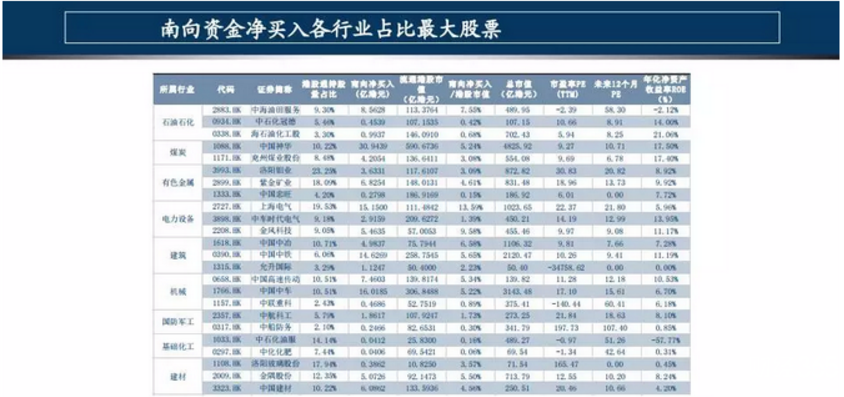

第一就是典型的香港投資者,從一個單純對企業盈利周期變為看更長的中國產業發展周期判斷。也就是我們通俗說的買一個股票,不但要買未來一到兩季度的盈利,我們買一個股票更多需要一些情懷,買一個公司未來的五年。這是離岸市場向在岸市場變化的第一個趨勢。

第二個趨勢,投資者對國有企業的尾部風險、破產風險的容忍度在下降。其實過去的離岸投資者看到中國的國企的負債率很高,大家會有各種各樣的擔憂。如果這個市場是在岸化的市場,大家對他的容忍度會變高高。未來三年,我們會持續看到的變化的發生和深化。