06月21日訊,近日,德銀發表研報稱,香港人口結構的變化可能為行業前景蒙上陰影,降低住房需求,而同時香港政府正在增加土地供應量。鑒于這些因素,德銀大幅減小了中期(2018E-21E)的房價預期,并預計到2026年房屋空置率將上升至9%,平均銷售價格下降48%。

需求展望

在目前的私人住房市場,面對歷史最低的利率和最多30年的貸款抵押,只有16.9%的香港居民能夠支付一套平均價格的房產。而這一數字未來還會顯著下降,根據德銀估計,受貸款抵押年限縮短(因為人口老齡化)以及利率上升的影響,2019年有這一數字會降至11.5%。房價的承受能力將在很大程度上被人口老齡化問題所影響。

對這一數字的具體測算,德銀的分析如下。房價承受力具體來說由房價、貸款利率、貸款期限和收入決定。由于人口老齡化,越來越少的家庭能夠申請到最高30年的按揭貸款。另一方面,香港金管局(HKMA)自2009年10月以來對貸款標準進行了8次縮緊。根據目前要求,價值低于700萬港幣的住房,最大的貸款價值比(LTV)是60%,而房產價值高于1000萬港幣的住房,LTV不能超過50%。(注:有部分購房者會考慮向財務公司再申請住房貸款,減少首付比例)同時,銀行還要求貸款申請人每月按揭還款不得超過家庭收入的50%。

目前香港私人住房市場買一套房子的價格平均為901.4萬港幣,按目前普遍2%的貸款利率來算,每月的按揭還款在19991港幣到66354港幣之間。舉個例子,假設最長能夠貸款30年,實際的LTV是70%(即三成首付),利率是2%,那么每月就要還24737HKD。再按照銀行對貸款人的收入要求和目前的工資水平來算,能夠達到買房要求的香港居民只有16.9%。而由于人口老齡化和利率上升的趨勢,這一數字會繼續下降。

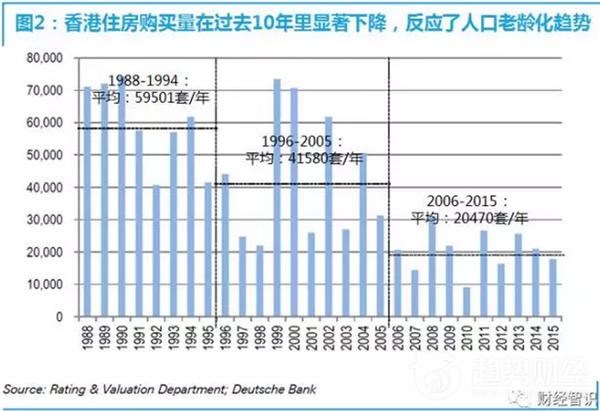

另外,香港市場總的購房行為也在過去10年內顯著下降,反映了近年來人口增長的減速。德銀預期總的住宅需求在2017-26年間為338314單位/年。盡管近年來香港的家庭數量上升,但同時分間樓宇的數量也在上升,政府最新數據顯示,有8.76萬個家庭住在這一類房中。

除了報告之外,香港政府在2016年底發布的《長遠房屋策略》中下調了10年住房需求預期為460000。而且,和人口增長減緩的趨勢一致,新建住房需求也出現了史上最大的下跌。德銀通過分析人口趨勢,再開發、再安置等住房需求的影響,預計住房需求為338314,比政府預計低26%。

供給展望

住房供給從目前開始會有所增長,因為土地供應量從2011年來趨向正常化。2017-26年香港私人住房市場的交房量預計平均為19330單元/年,顯著高于目前10年平均水平10926單元/年。

雖然群眾普遍認為香港土地資源貧乏,但當德銀分析政府的土地用途報告時,注意到全香港1100平方公里的土地中,2014年使用比例也只有30%,有效土地使用率則只有24%。2013年后,德銀認為政府正在促進土地供應正常化,除了通過再開發、增加開發密度以及適用土地開發審核刺激中短期土地供應之外,還同時積極推進新開發區和新城鎮建設,比如新界北部和大嶼山的長期開發建設。

德銀預計2017-2026年間接近93781套的私人住房供給盈余,會導致2048年房價下降48%。

全新的估值方法

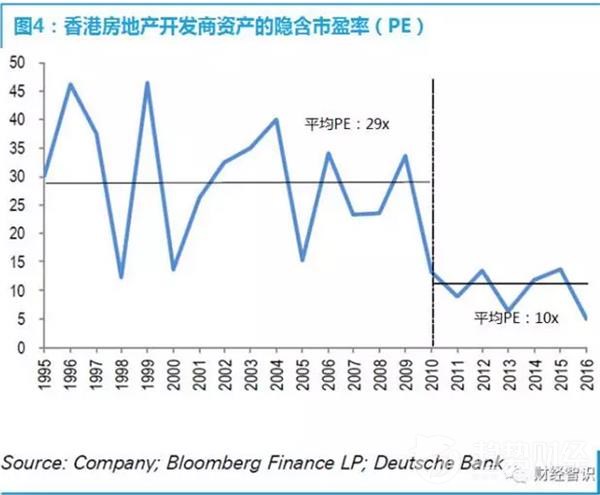

德銀認為目前市盈率(P/E)模型更適合為成熟的商業模式估值,因為開發商更關注資產周轉率(相對土地儲備)。而之前使用的資產凈值(NAV)估值法相對不再適用。基于現在土地供應正常化的背景,以及面對暗淡的市場前景,土地儲備不再是最重要的指標。

考慮到其對供求基本面的負面觀點,德銀相信5-7倍的P/E倍數是比較合適的。長期來看,房地產行業的P/E倍數也有很大的向下調整的趨勢,從1995年的29x到2010年的10x,其背后的原因是行業成長機會減小。

盈利預期

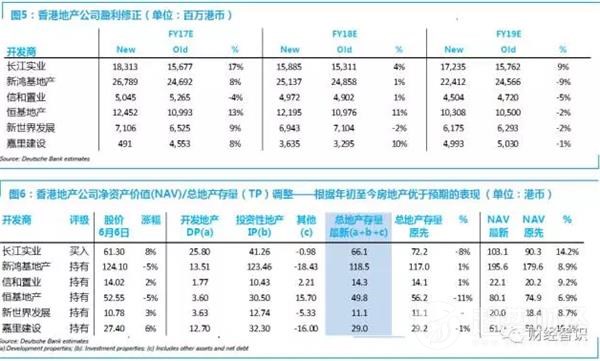

德銀最后表示調高2017和2018的盈利預期,因為年至今的住房價格比之前所預期的更為強勁,但對2019年及之后的盈利預期,都明顯偏低,對之后的房價并不樂觀。下圖展示了德銀對行業標的的盈利預測和目標價格修正,多數公司的目標價都有一定下調,還改變了對恒基地產(44.3, -0.50, -1.12%)、嘉里建設(26.3, -0.40, -1.50%)和新世界發展(10.26, -0.18, -1.72%)的評級,從買入下調到持守,另外對新鴻基地產(116.2, -1.90, -1.61%)和信和置業(12.98,-0.20, -1.52%)維持持守評級不變。