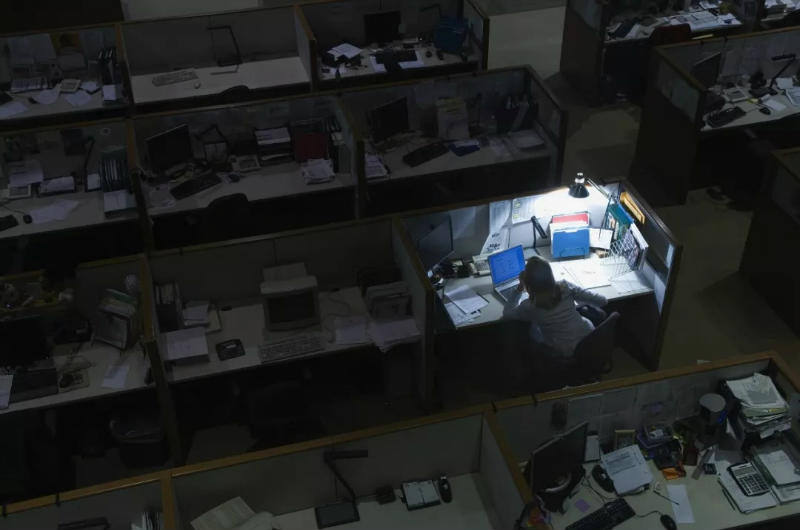

財經365訊(編輯 孫遠之)近日,職場某社交平臺發布了一份名為《2017年度職場熱搜話題大盤點》的報告,其中,“加班”成為職場熱詞“黑榜”的最熱話題。根據這份報告,38.3%的職場人每周要加班3~4次,54.2%的受訪者表示每周加班2~3小時,更有25.5%的職場人表示每天都要加班。

隨著勞動者法律意識的增強和用工制度的逐步規范,一些公司想方設法讓勞動者加班的套路也隨之升級:借提供福利的心理戰術“利誘”員工自愿加班。提供工作餐、報銷打車費···這些究竟是“福利“還是“心機”?

不知不覺,加了個班

2017年6月,微博認證為某證券公司高級副總裁的一條微博引起了廣泛關注:

“深圳有一家網絡公司,下午5點半下班,晚上6點半有公司班車,沒人逼你加班,但是為了能體面地坐著一人一座的大巴回家,大家愿意主動加班1小時;6點半準備坐班車時,就會想起另一條制度:8點鐘有東來順的工作餐,樣多、管飽、有水果。想想坐班車回家還得自己做飯,那就再主動加班一小時,吃了工作餐再回家唄;8點鐘吃完工作餐準備回家,又想起一條制度:10點鐘以后打車報銷。一天干了十幾個小時,誰還有力氣擠公交?那就再主動加班兩個小時唄。這個公司特人性,從不逼著員工加班。干到晚上10點,打車回家。”

這則微博一發出,轉發量突破一萬次,引發了不少網友共鳴,他們紛紛吐槽那些五花八門的加班理由。

有網友表示,明明下午5點半就能下班,但在公司提供的交通、餐飲等各種福利的“誘惑”下,員工在不知不覺間,就已經將大量業余時間貢獻給了公司。

有網友甚至點名:IT行業已成重災區。

公司“小聰明” 背后“大風險”

我國勞動法規定,安排勞動者延長工作時間的,應當支付勞動者額外的工資報酬,即加班費。下班后,員工為了享受福利而主動選擇留在單位繼續工作,這算不算加班,企業又該不該支付加班費呢?

“按照法律規定,用人單位擁有自主用工的權力,因此可以制訂相應的規章制度。”有律師認為,為了防止勞動者濫用加班權,用人單位一般都會規定加班的申報流程。

這樣一來,在加班費主張上,勞動者就比較被動。“從司法實踐上看,主張加班是最難的,如果沒有單位的加班流程,一般就不會認定是單位讓你加班。即便拿到相應證據的復印件或電子證據,如果沒有單位公章,也不具備效力。”

同時,這些用來“引誘”員工的福利,并不能代替加班費。“餐飲和交通補助,都屬于額外的福利,而加班費則是法律規定。”律師表示,用人單位看似耍了一個“小聰明”,但這個“小聰明”背后卻有很大風險,“很多勞動者并沒有意識到自己的權益可能被忽視掉了,因而并沒有去主張權益。而一旦有勞動者通過仲裁成功維權,將形成有示范意義的司法實踐,這樣一來,就是給用人單位敲響警鐘,警示其規范自己的行為,不然就可能付出違法的代價。”

你還了解哪些公司讓員工加班的套路?對于即將到來的春節假期,你又會如何應對公司的“加班套路”?快來分享一下吧!

想獲取更多財經資訊,請關注財經365!

推薦閱讀>>>