導語:他成名于地產江湖,卻公開看空中國房地產市場;他謙卑謹慎、狡黠敏感,被看作聰明商人的典型,但不吝為公共事件屢屢發聲。作為SOHO中國董事長,潘石屹用他高超的營銷藝術和對中國投資者及企業需求的準確定位使開發的項目均取得了巨大的商業成功。此外,他對待生活與事業的樂觀、機變與坦率,也使他成為一個公眾典范,媒體紅人。

潘石屹,1963年11月14日出生于甘肅天水,“原來我覺得錢對人還是很重要的。因為出生農村,從小就缺吃少穿的,加上我媽媽常年癱瘓,我對財富的追求,也許算是很大的一個動力吧!”2005年,在接受采訪時潘石屹這樣陳述他創業的動因。

1982年,潘石屹考入位于河北的石油管道學院,兩年后他從石油管道學院畢業,被分配到河北工作,經歷過艱辛童年的潘石屹從此捧上了鐵飯碗。

潘石屹很快找到了讓領導重視他的竅門,那就是記清楚所有的工作數據。領導匯報工作,都需要用數字說話,而他們都記不清楚這些繁雜冗長的數字,他們需要帶一個人匯報數字。每天下班之后,潘石屹就將各種計劃樣本拿出來背,最后,這些數字小數點之后的好幾位,潘石屹都能記得清清楚楚。

對數字天生敏感的潘石屹很快就得到了局里領導的賞識,原本可以在這條坦蕩的仕途上享受生活,但是,他對機關的清閑生活并不滿意,他覺得這是對生命的一種浪費。為了追求自己的人生價值,潘石屹有意放棄令人艷羨的機關工作,轉而下海淘金。

潘石屹下海是在20世紀80年代,改革開放還不到10年。但從西方發達國家引進的各種技術和思想不斷地沖擊著國人的觀念和思維,同時,還創造了無數獲取財富的機會,使得很多有志向的年輕人可以有機會通過努力實現自己心中的理想。

1988年春節一過,潘石屹變賣全部家當,連睡覺用的棉被也一并賣掉了,毅然辭職南下深圳。當潘石屹到達南頭關時,身上只剩下80多塊錢,這便是多年后外界描述的潘石屹的“創業資本”。由于沒有特區通行證,潘石屹還不能直接進深圳。無奈之下,潘石屹還得在這筆少得可憐的“創業資本”中拿出50元找人帶路,從深圳二線關鐵絲網下面的一個洞里偷偷爬進了深圳特區。

現實中的深圳并不像他走馬觀花時看到的那么美好溫馨。潘石屹必須為三餐而奔波,于是不久后他進了一家咨詢公司。再談到這家公司時,潘石屹回憶道:“其實就是皮包公司,電腦培訓、給香港人當跑腿的、接待內地廠長和經理旅游,什么能掙錢就干什么!”由于語言不通、飲食不適應,深圳的生活始終讓潘石屹感到非常壓抑。

那段時間,潘石屹過得非常不愉快。深圳的天氣熱得不行,潘石屹還經常要加班加點,外加剛下海時心里很脆弱,人開始變得焦躁不安。對比是非常明顯的:沒下海之前,機關的收入、福利待遇等都非常可觀,并且不用這樣奔波勞累。潘石屹回憶道:“我剛下海時,幾乎所有人都勸我走回頭路,只有一個在伊拉克做過工程的朋友跟我說,你堅持往前走,哪怕要飯也不要往回走,這是唯一支持我下海的人。”

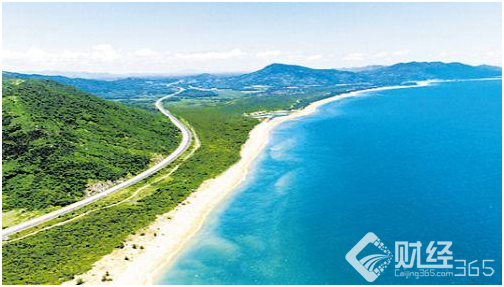

1988年年底,有“天涯海角”之稱的海南島從廣東省脫離,成為中國第31個省級行政區。大量資金和人才涌入海南,甚至出現了“十萬大軍下海南”的空前盛況。1989年,潘石屹所在的公司要在海南設立分號,潘石屹覺得這是一個千載難逢的機會,于是他主動向公司請纓前往海南拓荒。

當時的海南雖然是一個雜亂的、失去了秩序和平衡的環境,但是潘石屹認為,海南的氣氛與深圳那種壓抑的氣氛完全不同。他突然發現自己脫離了原來一切的束縛,這個生于甘肅天水麥積山的男人,簡直像重新獲得了新生。