6月IC合約收益風險比相對更高

6月上旬,市場爭議核心有兩點,一是大盤能否企穩,二是二八分化格局能否延續,本文將從資金面、基本面兩大角度論述上述問題。

多信號印證短期底部已形成

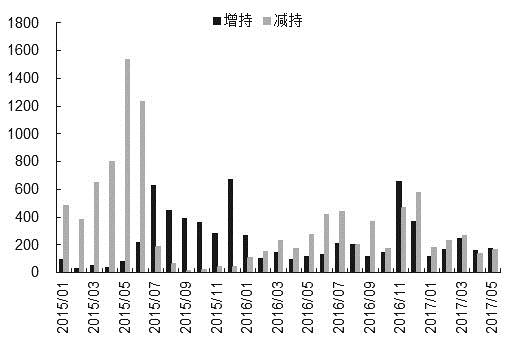

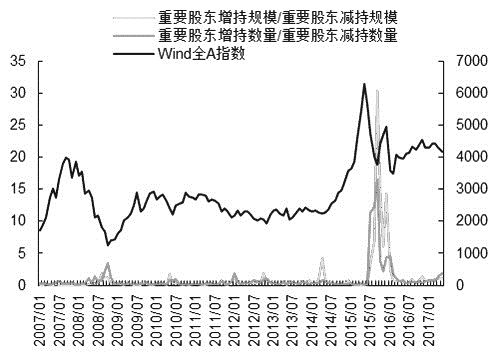

首先看資金面,我們提出三個指標。第一個指標是上市公司重要股東二級市場的交易情況。從歷史情況來看,重要股東持倉具備一定領先性,當增持數量與減持數量比例出現快速抬升時,往往意味著短期底部的確立,如2008年10月市場結束陰跌,2014年4月之后市場牛市開啟。歷史上該指標也曾出現過一次例外,當時發生于2015年7月,增持數量與減持數量的比值為11.43。但需注意當時所處的大背景,監管層開啟救市模式并于7月要求上市公司大股東6個月內不得進行減持,監管的擾動令這一數據有所失真,因而無法簡單進行橫向對比。從5月重要股東增減持情況來看,這一比值已升至1.92,較一季度均值上升1.17,考慮到其前瞻性,有理由認為短期底部已形成。

第二個指標是中小板動態市盈率。我們以中證500指數作為研究對象,比較當前估值在歷史中的相對位置,頻率以月度計。截至6月7日,中證500動態市盈率為33.87,2010年之后動態市盈率均值為38.75,中證500估值中樞已低于歷史平均水平。數據顯示中小盤大幅調整之后,低估值對于配置盤的吸引力在增加,由此中小盤的拋壓壓力有望為市場所消化。

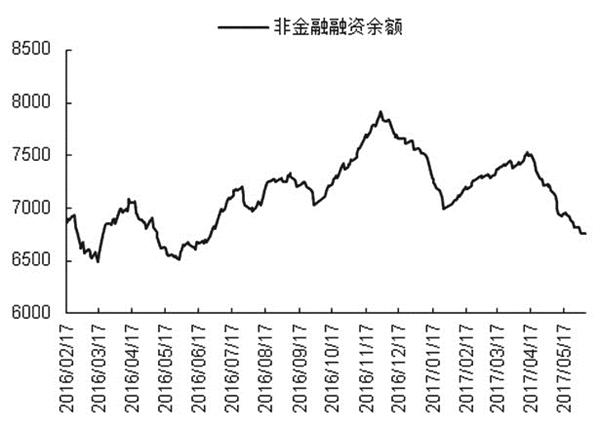

第三個指標是融資數據。通常而言這一數據具有順周期特征,在牛市期間融資擴張,熊市期間融資規模萎縮。當融資數據跌無可跌時,也就意味著市場拐點降臨。截至6月7日,當前非金融板塊融資余額已降至6800億元附近,不僅連續創出年內新低,且與上一輪市場的絕對底部比較,也僅高出280億元。結合6月初市場量能收縮,我們認為對于市場拋壓力量正在削弱的判斷是可靠的。市場一旦有外部催化或是前期利空未兌現,此時市場偏好改善將催生局部反彈。而潛在的問題是,當前市場基本面是否配合。

市場悲觀預期得到釋放

目前市場對于主動補庫存周期即將結束已達成一致,而市場的分歧僅是拐點何時到來。如若經濟拐點確認,那么市場對于金融去杠桿的悲觀預期也將得到極大釋放,經濟下行的觸發因素可能與基建、房地產有關。

首先,簡要談下棚改,市場最近將其定位為三四線城市去庫存的重要利器,這點我們并不否認。李克強總理5月表示未來3年內再改造各類棚戶區1500萬套,這成為近期房地產股股價上升的一大催化因素。然而對相關資料進行梳理之后,我們發現近兩年棚改規模已達到600萬套,2018—2020年計劃開工規模甚至是下降的。作為資金主要來源的PSL,未看出明顯上升的趨勢,1—5月投放量同比下降29.6%,我們認為棚改貨幣化對于房地產去庫存的作用是被高估的。其次是基建,50號文旨在規范地方政府舉債融資行為,而PPP、城投債作為基建投資的重要資金來源,未來增速或放緩。鑒于8月31日之前要求提交整改報告,這意味著偽PPP清退大概率發生于8月之前。

本周央行進行4980億元一年期MLF操作,投放規模為年內新高,央行呵護流動性意圖明顯,盡管市場仍擔憂MPA考核以及季末流動性,但6月順利跨季問題不大。IPO核發數量明顯下降,早先證監會保持每周10家的頻率,而上一周降至7家,本周僅有4家,結合減持新規發布等信號,監管層有意降低IPO、限售解禁等事件對于二級市場的沖擊。被市場忽視的是可轉債發行轉為信用申購。2017年3月光大轉債上市期間,市場普遍預計有4000億左右的資金將被凍結,這對當時市場流動性形成不小的沖擊。隨著再融資政策的變化,轉債成為企業融資的新寵。3月之后上市公司累計推出68份轉債預案,而此時監管層將轉債發行改為信號申購,意在解決資金凍結問題。上述信號顯示監管層近期非但沒有繼續收緊,反而通過平滑流動性、對監管政策打補丁,進而起到緩解市場的恐慌情緒的作用,因而悲觀情緒消弭是大概率事件。

關于風格切換的思考

近期市場風格的切換也是投資者較為關心的問題,下一步資金重新抱團白馬還是回歸成長股成為爭議的焦點,短期我們更傾向成長板塊。5月末,上證50指數動態市盈率一度逼近11,2010年之后,僅有兩段時間其估值高于11,第一段為2010年1月至2011年7月,當時上證50ROE在18%附近,而到了2016年上證50ROE回歸至11.4%,高增長是當時市場給予高PE的主因;第二段只維系了4個月,分別為2015年3月至2015年6月,受杠桿牛以及改革牛推動,成長帶動藍籌估值上移。若剔除這兩段,目前上證50估值至少是偏高的。從PEG角度看,經歷連續上漲之后,食品飲料、家用電器PEG已由2016年1月的1.43、1.13降至2017年5月的1.04、0.81,白馬股開始受到盈利增速的挑戰。計算機、傳媒板塊的PEG保持平穩,5月分別為1.08、1.02,顯示內生增長動力仍在。估值的強弱變換為未來風格輪動提供契機。

2016年之后市場偏愛低PE高ROE的上市公司,其間正是部分行業龍頭盈利改善的時期,這使得投資者產生資金偏愛高市值的錯覺。隨著藍籌股相對配置價值下降,未來資金將進入低估的成長股中,盈利仍是資金篩選的關鍵指標。

目前市場情緒邊際改善,但需注意改善并非因為利好抬頭,而是由于利空被證偽,監管力度趨緩、資金繼續拋壓空間削弱使得市場偏好短期修復,但這并不代表股指中期反彈已經到來。建議投資者在6月進行一些多頭配置,IC收益風險比相對更高,關注6月末的資金面狀況以及7月初監管層的動態。今年股指走勢表明,一旦市場普遍預計資金面壓力大幅緩解就對應著央行監管進一步升級,暫且將持倉周期鎖定為1個月,7月初視反彈幅度、監管節奏再定方向。