十年之前,蘋果公司發布的iPhone重新定義了智能手機,并引發了智能手機行業的革命。進入智能手機時代以后,我們的生活也發生了翻天覆地的變化,支付手段的變化便是其中受到影響最大的領域之一。國際市場研究機構益普索最新報告顯示,超過七成中國大陸的民眾表示,錢包里放100元人民幣,就已經足夠花一個多月,生活絕對綽綽有余。更有14%的民眾表示,現在出門根本就不帶現金。

美國一向是互聯網時代科技發展的橋頭堡,但是在移動支付領域,卻出現了發展中國家領先發達國家的現象,在美國市場,蘋果支付、安卓支付和三星支付這三大服務啟動速度十分緩慢。在美國,移動支付的普及率為48%,日本的普及率僅為27%,而中國和印度的普及率卻達到了77%和76%,分別列第一和第二位。

在中國,移動支付的領導者也是來自于科技公司,阿里巴巴(174.06 +2.99%)旗下的螞蟻金服和騰訊公司下屬的微信支付成為了中國最常見的兩種支付手段,兩者的市場份額分別為50%和38%(截至今年三月)。兩家公司的背景分別為電商和社交網絡,作為電商巨頭,阿里巴巴涉足移動支付的優勢可以說是得天獨厚,而作為社交網絡公司出身的騰訊則擁有用戶活躍度的優勢,作為活躍度最高的應用,微信涉足支付也就如同順水行舟了。

中國政府對待移動支付的態度也是比較開放的,政策方面,早在2011年便已經開放了第三方支付牌照的發放。盡管中國最大的銀行都是國企背景,但是在支付牌照這一個重要決策上,中國政府卻是選擇了順應潮流,支持民企背景的科技公司發展支付業務。想必在這一方面,在政府金融政策方面擁有大量話語權華爾街大銀行的心胸無法與國內銀行相比,作為支付巨頭的Visa和Mastercard而會在移動支付發展方面設置重重障礙。

但是相比之下,美國的科技巨頭在跨界發展方面也有點力不從心,除了技術標準方面因更多采用了NFC而放棄了二維碼技術導致技術實現難度更高之外,政策和行業壁壘也是導致掣肘重要的原因。科技巨頭在支付領域做得最好的依然是老牌電商eBay分拆出來的Paypal。反觀市值數千億的大型公司,不管是智能手機巨頭蘋果公司,還是谷歌,以及社交網絡巨頭Facebook,在支付行業都難有建樹。

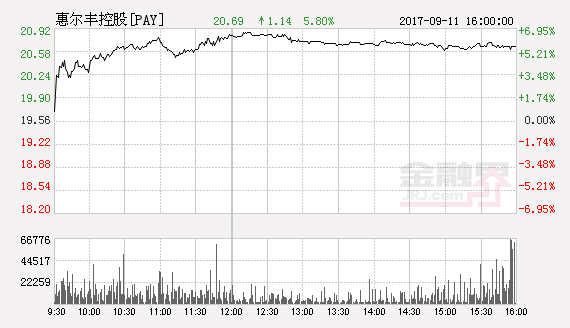

但是,這并不代表美國的投資人就不能享受移動支付帶來的好處,除了積極布局目前領先的PYPL和有潛力成為行業領導者的公司之外,美國的硬件科技公司在移動支付的發展依然是可圈可點。如在移動芯片領域發展較快的高通,以及在POS機方面具有多年統治地位的Verfifone,作為行業巨頭,PAY在POS機行業具備科技優勢,可以兼容NFC近場通訊,二維碼和刷卡支付等多種支付手段。目前估值也相對較低,同時,因為剝離了Taxi業務,主業更加集中。可以說,PAY是美股中最優質的移動支付產業鏈公司之一。