1. 國家戰略前景光明!

5月18日,國土資源部中國地質調查局宣布,我國首次海域天然氣水合物(可燃冰)試采成功。該局從5月10日起從采氣點采出天然氣,持續到18日,累計產氣超12萬立方米,最高產量達3.5萬立方米/天,平均日產1.6萬方。甲烷含量最高達99.5%。本次試采成功也使我國成為全球第一個實現海域可燃冰試采獲得連續穩定產氣的國家。

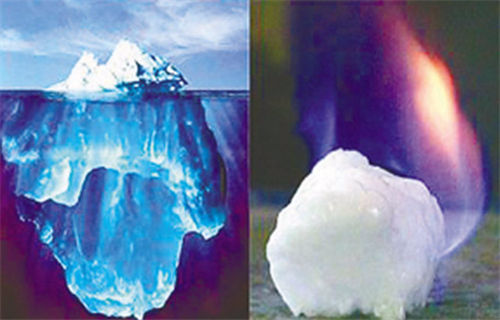

可燃冰的主要成分是甲烷和水分子,是天然氣和水在低溫、高壓條件下形成的白色或灰色固體結晶。1立方米可燃冰融化可釋放164立方米天然氣和0.8立方米水,燃燒產生的二氧化硫比原油和煤低兩個數量級,是世界公認的清潔能源。

據勘探,我國南海存儲可燃冰相當于650億噸石油,按我國當前能源消耗水平,可供我國消費130年。長期以來,我國能源對外依存度極高。為提高原油自給率,我國從1998年開始探索可燃冰的開采技術。本次實現穩定連續采氣表明其距離商用已近在眼前。國土資源部中國地質調查局副局長李金發表示,可燃冰或將在2030年前得到商業性開發利用。

2. 規模化商業開采任務艱巨! 大規模商用技術需解決幾大難題

可燃冰的大規模商用除考慮技術方案外,還需考慮其經濟性和環保性。如要大規模商用,以下幾大難題必須得到解決:

1)對環境影響必須充分評估。可燃冰是天然氣和水在低溫、高壓下凝結形成的。一旦條件改變可燃冰融化,將會導致大量甲烷排放到空氣中,或將加劇地球溫室效應。可燃冰融化后,體積增大164倍,或將對海底地質條件產生影響。在大規模開采前,仍需系統研究其對環境的影響。

2)經濟性必須不斷提高。可燃冰一般分布在1000米左右的水下,對設備的抗壓能力、電子元件的可靠性是不小的挑戰,因此開采成本一直居高不下。據日本國家石油天然氣和金屬公司估算,從海底可燃冰每提取1立方米天然氣需46~174日元(2.8~10.8元人民幣),對比美國天然氣成本10日元(0.6人民幣),仍有很大下降空間。

3. 可燃冰商業開發尚需時日,主題性投資沿幾大領域布局

我們認為,可燃冰的大規模開采仍需假以時日,國土資源部專家預計,2030年以前,我國將使可燃冰得到商業性開發利用,相關受益公司主要有以下幾個領域:

1)中集集團。本次成功采油的平臺“藍鯨一號”是由中集來福士公司研制的,作為母公司,中集集團將受益于本次試驗成功,獲得更多政策及經費支持,對公司業績產生正向影響。

2)天然氣產業鏈應用企業。我國當前天然氣自給率低,大量依賴于國外進口。本次可燃冰試采成功提供了一種新的天然氣來源,再疊加近日油氣體制改革方案有望落地,將使天然氣市場進一步市場化,相關設備企業迎來機遇。

3)中海油(9.12, -0.01, -0.11%)服等油服企業。本次試采成功后,我國必將加大對可燃冰開采技術的資源投入,相關固定資產投資有望提速,油服設備及服務企業有望受益。另外,中國船舶、中國重工主要生產LNG運輸船和海上鉆井平臺的相關企業也將一定程度上受益。