私募基金已經得到越來越多的認可,其絕對收益的理念也受到越來越多的高凈值投資者的青睞。

私募基金經歷了從之前銀行申請私募基金牌照從事私募基金管理,再到銀行將資金投資于私募,工行、建行近期均已經下放部分私募白名單權限至各分行,分行可以根據各自地域實際情況,自主確定私募合作公司。銀行資金是非常追求安全的,而其投資私募基金業說明了對私募基金的安全以及認可。

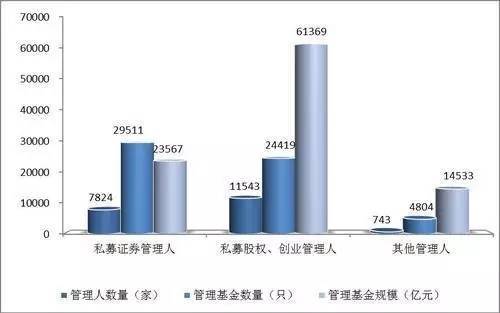

據基金業協會公布數據顯示,截至2017年7月底,中國證券投資基金業協會已登記私募基金管理人20110家,已備案私募基金58734只,管理基金規模9.95萬億元。私募基金管理人員工總人數22.53萬人。

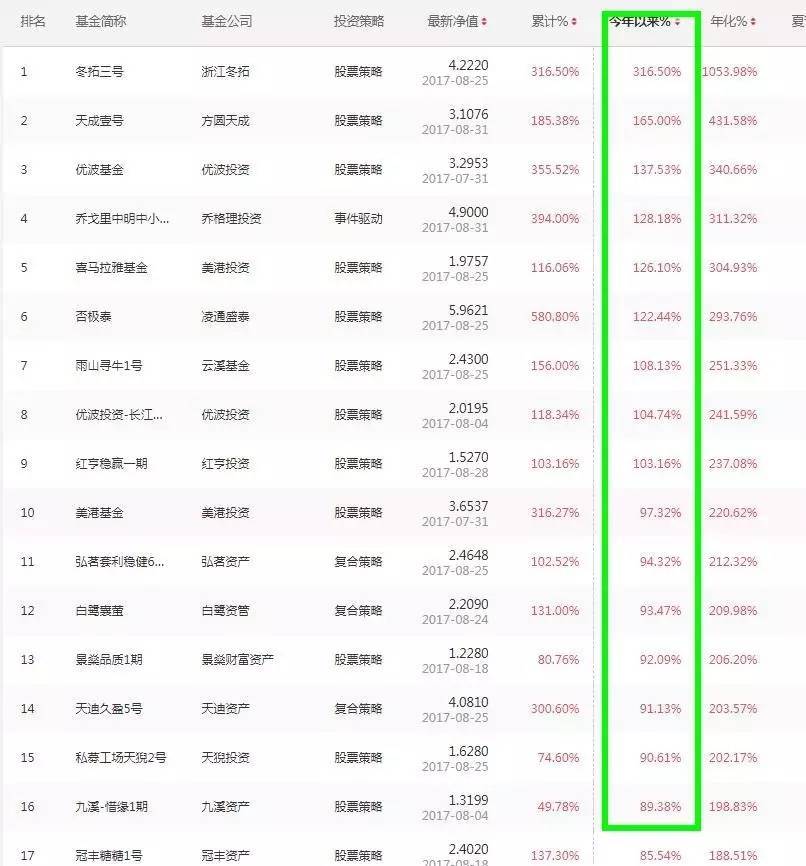

今年以來私募基金的收益如何呢?

今年上半年,A股市場“漂亮50”和“奪命3000”的分化行情記憶尤新,一些價值投資的私募基金抓住機遇在上半年取得了較好的收益。據數據統計,股票策略有67.06%的私募基金在上半年獲得正收益,有1.47%的產品漲幅超過40%,收益為0%-20%的基金占比最多,高達55.32%。

從最新公布的凈值來看,今年以來排名第一的私募基金收益超過3倍,收益超過20%的基金數量超過700只,收益超過10%的基金數量接近1500只,占總體基金數量的23%左右。相比于固定收益基金來說,很多的私募基金在收益上非常具有優勢,能加快財富的積累,同時合理的配置能降低風險提高收益。

從2006年到2007年公募基金經理轉投私募行業的第一波潮流出現,包括肖華、江暉、趙軍、田榮華、徐大成等重量級人物紛紛“奔私”,引發業內關注。草根生長的私募行業迎來更多“正規軍”,投資理念、方法等均發生變化。2009年,第二波“公奔私”熱潮風起云涌,曾昭雄、孫建冬、許良勝、李文忠、李旭利等公募基金經理,都在這一年轉投私募,行業不斷發展壯大。后來“公募一哥”——華夏基金王亞偉等人成立私募基金,給私募帶去了正規的管理,同時近幾年的監管不斷完善,私募已經進入正規化的發展。

私募基金不像公募基金采取對外公開方式尋求投資者,而是借助私下征詢等方式向特定的合格投資者進行發售,因此其投資目標更具針對性,更有可能為客戶量身定做投資服務產品,組合的風險收益特性能滿足客戶特殊的投資要求。

私募基金的投資利益和基金管理人,基金發起人的利益直接相關,唇齒相依、榮辱與共。因此投資人不必擔心,基金發起人或者是管理人不會盡心打理基金項目的這種情況,私募基金是投資者非常好的資產配置選擇。