4月14日以來,滬深兩市重要股東(包括重要法人股東、高管及關聯(lián)人,下同)二級市場增持20.52億股,參考增持金額208.86億元,涉及309家上市公司;兩市合計減持11.68億股,參考減持金額202.39億元,涉及187家上市公司。期間凈增持金額為6.47億元。

英大證券研究所所長李大霄認為,目前出現(xiàn)的增持潮中,一定要辨別哪些是真增持,哪些只是在作秀。增持與增持之間,具體差別可不小。

那么,本輪上市公司的增持潮,究竟有哪些特征?

5家公司增持金額超10億 也有只買100股

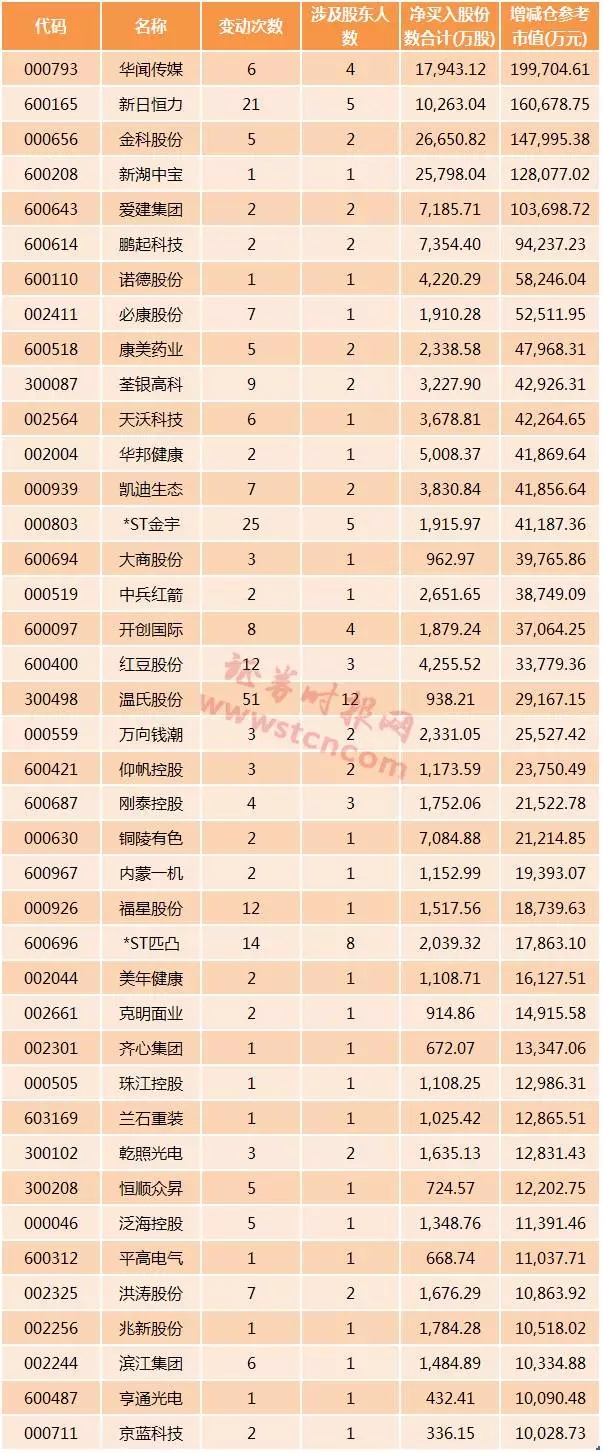

Wind數(shù)據(jù)顯示,自4月14日以來,有5家公司獲得重要股東增持且金額在10億元以上,其中華聞傳媒的增持金額最大為19.97億元,其次為新日恒力,增持金額為16.07億元。增持金額超過1億元的,則達到了40家。詳見下表。

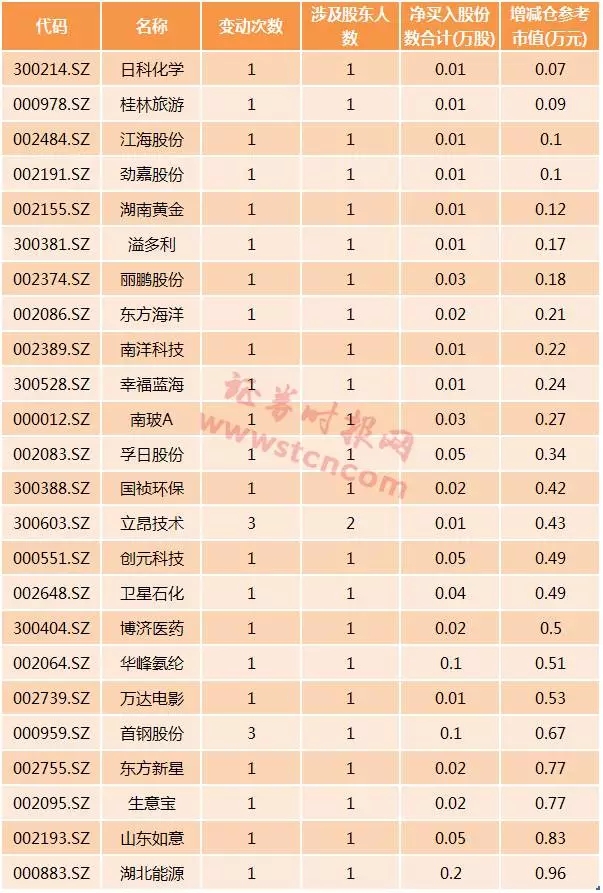

有億元級別的增持也有千元級別的增持,Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,4月14日以來1萬元以下重要股東的增持有30家,有的增持數(shù)量僅為100股。比如南洋科技、溢多利、湖南黃金、勁嘉股份等多只個股。增持金額最低的日科化學,僅為700元。

李大霄認為,這種力度不大的增持,表態(tài)和作秀的成分居多。潤樽投資CEO韓柏青表示,如果一家公司估值遠高于自身價值,大股東的增持動機就值得商榷,穩(wěn)定股價不能說是不好,但是否值得投資者跟進,需要擦亮眼睛。不要一味看增持這個行為,而要看增持背后的邏輯,是否符合公司價值。

第一大股東持股比例增加與下降者數(shù)量相同

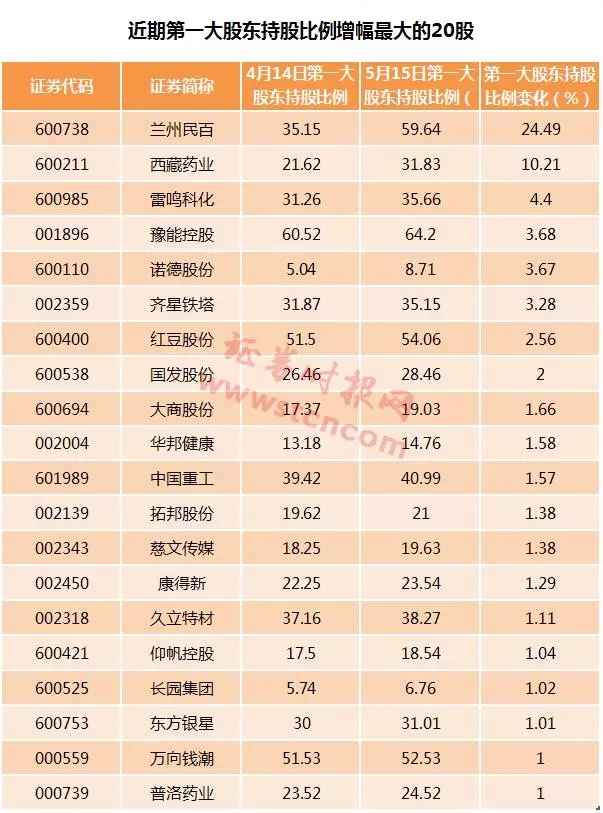

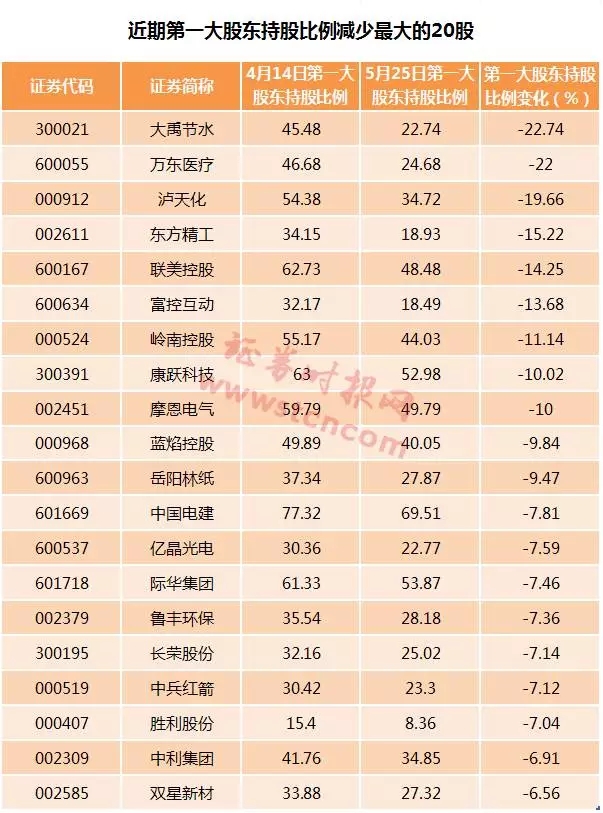

值得注意的是,近期滬深兩市不少個股第一大股東持股比例大幅下滑。Wind數(shù)據(jù)顯示,4月14日以來,第一大股東持股比例上升的有68股,蘭州百民第一大股東持股比例上升24.49%領銜;第一大股東持股比例下滑的有123股,剔除55只今年以來上市的次新股之后,有68股第一大股東持股比例下滑,其中,大禹節(jié)水第一大股東持股比例下滑22.74%居首。

309家公司增持后,但成交量仍不斷下滑

不看廣告看療效。不少上市公司紛紛宣布要增持股票,但實際上的效果并不明顯。

5月25日,滬深兩市的成交量為4287億元,相比4月14日的5110億元,萎縮了823億元。

而在此期間,滬深兩市上市公司凈增持的參考金額僅為6.47億元,對市場交投的活躍并沒有產(chǎn)生太大的幫助。

增持中出現(xiàn)一些老面孔

不少上一次股災中增持的上市公司,出現(xiàn)在這次的增持名單當中。

比如,2015年6月12日上證指數(shù)從近5178.19點啟動下跌的過程中,中航資本于7月15日通過二級市場競價交易增持公司股份1848.83萬股,并承諾12個月內(nèi)不減持,而在今年這波股市調(diào)整中,中航資本發(fā)布增持預案,擬以類似員工持股計劃的方式,籌集不高于5.64億元資金,以2017年4月27日收盤價6.19元/股計算,涉及總股份不超過9111.47萬股,鎖定期12個月。

除了中航資本之外,中孚實業(yè)、長江證券和云天化等上市公司,也都是兩次指數(shù)調(diào)整過程中,出現(xiàn)多次增持的上市公司。

增持依然是主流,回購依舊很稀缺

話說回來,如果上市公司真的感覺自己家的股票太便宜了,為何不趁機回購?既然公司股票那么好,何必要和那么多人分享,股權分散還可能引來各路“野蠻人”上門挑釁?

對此,李大霄認為回購較少,主要還是因為決策較復雜,程序上不如增持簡單,而且從利益角度來講,回購是整體股東獲得利益,增持是大股東自己獲得利益。

總體而言,上市公司增持的目的,一般無非是這么幾個:1、股權爭奪(參考寶能萬科大戰(zhàn));2、成立員工持股計劃買股票,讓部分員工享受企業(yè)發(fā)展紅利;3、穩(wěn)定二級市場投資者的信心。(原標題:增持年年有,這次有特別,本輪增持潮的五大特征)