在今年全國兩會上,粵港澳大灣區被寫入政府工作報告,正式上升為國家戰略。

5月12日,已沉寂一段時間的粵港澳大灣區概念,在珠海港、鹽田港、恒基達鑫等個股帶領下再度強勢崛起。

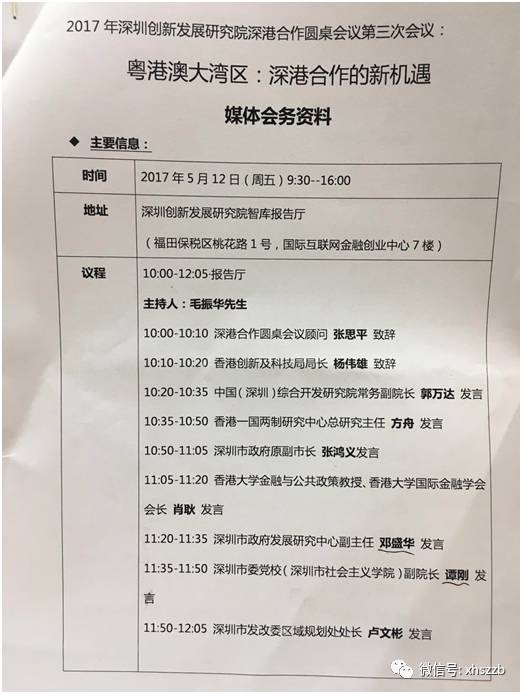

恰巧今天,中國證券報記者參加了一場由深圳創新發展研究院舉辦,二十多位深港兩地政府、學界大咖參與的粵港澳大灣區新機遇討論會,看看這些最靠近政策制定者人士眼中的世界最大的粵港澳大灣區的新藍圖。

下圖為部分參與討論的重量級嘉賓:

港口基建板塊首先受益

珠三角經過幾十年的發展已經成為最重要的發展區域和世界上經濟活力最強的區域之一。但是,這些年來粵港澳大灣區、泛珠三角經濟發展確實面臨一些問題,過去以勞動密集型為主的世界工廠受到很大影響或難以為繼,目前正處在轉型時期,而粵港澳大灣區概念的提出,則為這一轉型提供了整體發展思路。

1、粵港澳發展面臨歷史機遇

對此,香港創新及科技局局長楊偉雄認為,香港特區政府和整個社會都非常重視粵港澳大灣區城市群的規劃,香港行政長官在上個月19到21號,也率團考察了大灣區6個內地城市。“隨著港珠澳大橋和廣深港高鐵等等跨境大型的基建項目陸續開通,香港與珠三角城市之間的距離大幅拉近,令到港珠三角的人力、物流、技術交流更為便利。”

2、重大基礎設施共享共用

目前深圳、廣州、香港都在積極倡導灣區經濟,深圳市委黨校的副院長譚剛認為:“現在我們覺得,當整個粵港澳大灣區已經上升為國家戰略之后,如何從倡導者轉變為大灣區建設引領者,深圳可能是要考慮的。特別是一些重點工作,比如,如何更好地參與國家發改委所主導的城市群規劃,做到基礎設施的互聯互通,對創新高地的打造,以及開放新的格局、產業鏈等等”。

而在香港一國兩制研究中心總研究主任方舟看來,粵港澳大灣區上升為國家級戰略,正是國家試圖透過粵港澳大灣區規劃,讓港澳現在面臨的深層次經濟結構、生活空間的矛盾在一定程度上得到緩解。

方舟同時認為,在大型基礎設施布局上,可從大灣區來整體考慮共享共用:“長遠來說,包括整個珠三角海運集裝箱貨柜碼頭的問題,目前香港貨柜量已經下降了,將來葵沖碼頭用途可能面臨調整,深圳將來可能也有這個問題,是不是學習香港,在外海島嶼上,共同建立一些大型集裝箱碼頭,把靠近市區的土地騰出來。”

3、A股港口領跑

記者觀察發現,每當A股的粵港澳概念行情啟動之日,往往就是港口、基建板塊領跑之時。

5月12日,珠海港、恒基達鑫兩股漲停,鹽田港漲幅超過9%。

在東北證券看來,粵港澳大灣區區域融合帶來客、貨、信息三流增長預期,交運基礎設施作為重要載體,主題受益確定性強。其中,珠海港也是粵港澳地區主題風口最集中的港口標的。珠海港處于“大灣區”核心位置,“一帶一路”瓜達爾港是“中巴經濟走廊”和21世紀海上絲綢之路的重要節點和旗艦項目,珠海與瓜達爾是姐妹城市,2015年年底珠海港控股集團與中海港控簽署了65億元的合作建設港口大單。粵港澳大灣區城市群作為一個國家、兩種制度下的區域治理規劃,意義非凡,相關粵港澳大灣區內地產、交通等行業上市公司將最先受益于規劃政策紅利。

科技創新才是重點

民生證券研究認為,粵港澳大灣區城市群有別于京津冀協同發展、長江經濟帶等其他國家層面的區域發展概念,其特點不僅在于其面向海洋、承載更多對外開放功能,更重要的意義是跨制度合作。

深圳市發改委區域規劃處的處長盧文彬認為,粵港澳大灣區成為世界一流灣區,重要的是要依托現代化的國際航運、航空的極大疏運體系,真正發揮高效的資源配置和輻射帶動,突破行政壁壘和體制束縛。

表面來看,粵港澳大灣區的受益板塊是港口、物流、基建等基礎性設施板塊,但其實真正值得期待的則是大灣區內科技創新產生的碰撞。

1、大灣區內科技平臺優勢互補

香港創新及科技局局長楊偉雄回憶上個月考察內地大灣區城市時,廣州市國家超級計算中心給其留下的深刻印象:

“我很高興知道中心的超算資源已經開放給香港的企業、高校和科研機構申請使用,香港的大學也希望使用國家級的高性能計算和云超算平臺進行科研項目,這也正是粵港澳大灣區城市群的優勢互補的反映。”

而方舟同樣認為,深圳的高科技企業與香港可以有更多合作:“深圳有產業基礎,香港有自由港的特殊優勢,如果把這兩個優勢結合起來,鼓勵深圳的一些高精尖企業,尤其是像華為、中興騰訊、華大基因這樣一系列大企業,在香港落馬洲河套區設立一些大型的研發平臺,對這些企業本身提升國際化水平也很有幫助。對香港同樣非常有幫助,有了這樣一個大型的研發平臺就能夠建立一個新的產業群。”

2、把握投資的三條主線

安信證券指出,目前粵港澳大灣區投資要把握三條主線,其中包括大灣區未來重點發展的現代服務業以及產業升級中的先進制造業,而這兩大領域實際上跟科技創新同樣密切相關:

一是大灣區未來重點發展的現代服務業:科技創業(力合股份、大眾公用等)、交運物流(珠海港、深赤灣A、鹽田港、南山控股、中集集團、恒基達鑫、粵高速A、中遠海特、廣深鐵路等)、金融服務(越秀金控、廣發證券等)、休閑旅游(華僑城A、嶺南控股等)等行業;

二是現有產業升級的先進制造業(佛山照明、國光電器、比亞迪、拓斯達、航新科技等),另外關注當地基建、公用事業、環保等相關公司(塔牌集團、粵水電、東江環保等);

三是粵港澳大灣區相關房地產公司(格力地產、世榮兆業、香江控股、華發股份、天健集團、世聯行、深深房A、珠江實業等)。