第一次世界大戰(zhàn)之后,德國(guó)經(jīng)歷了一次歷史上最引人注目的超速通貨膨脹。在戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束時(shí),同盟國(guó)要求德國(guó)支付巨額賠款。這種支付引起德國(guó)財(cái)政赤字,德國(guó)支付最終通過(guò)大量發(fā)行貨幣來(lái)為賠款籌資。

從1922年1月到1924年12月德國(guó)的貨幣和物價(jià)都以驚人的比率上升。例如,每份報(bào)紙的價(jià)格從1921年1月的0.3馬克上升到 1922年5月的1馬克、1922年10月的8馬克、1923年2月的100馬克直到1923年9月的1000馬克。在1923年秋季,價(jià)格實(shí)際上飛起來(lái)了:一份報(bào)紙價(jià)格10月1日2000馬克、10月15日12萬(wàn)馬克、10月29日100萬(wàn)馬克、11月9日500萬(wàn)馬克直到11月17日7000萬(wàn)馬克。 1923年12月,貨幣供給和物價(jià)突然穩(wěn)定下來(lái)。

正如財(cái)政引起德國(guó)的超速通貨膨脹一樣,財(cái)政改革也結(jié)束了超速通貨膨脹。在 1923年底,政府雇員的人數(shù)裁減了1/3,而且,賠款支付暫時(shí)中止并最終減少了。同時(shí),新的中央銀行德意志銀行取代了舊的中央銀行德國(guó)國(guó)家銀行。政府要求德意志銀行不要通過(guò)發(fā)行貨幣為其籌資。

根據(jù)我們對(duì)貨幣需求的理論分析,隨著持有貨幣成本的下降,超速通貨膨脹的結(jié)束會(huì)引起實(shí)際貨幣余額增加。隨著通貨膨脹上升,德國(guó)的實(shí)際貨幣余額減少,然后,隨著通貨膨脹下降,實(shí)際貨幣余額又增加。但實(shí)際貨幣余額的增加并不是即刻的。也許實(shí)際貨幣余額對(duì)持有貨幣成本的調(diào)整是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。也許使德國(guó)人民相信通貨膨脹已真正結(jié)束需要一段時(shí)間,從而預(yù)期的通貨膨脹比實(shí)際通貨膨脹下降得要慢一點(diǎn)。

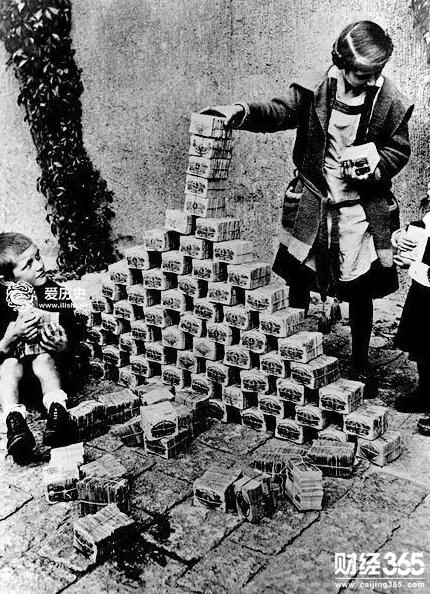

1923年,德國(guó)馬克的價(jià)值接連暴跌,已發(fā)展到無(wú)法控制的地步。

1923年年初,馬克幣值一度達(dá)到2.38美元,但是同年夏季,一個(gè)美國(guó)人能以7美元兌換到40億馬克。在危機(jī)最嚴(yán)重的時(shí)候,通貨膨脹率每月上升2500%。工人們的工資一天要分兩次支付,到了傍晚,一只面包的價(jià)格等于早上一幢房屋的價(jià)值。

1923年德國(guó)的紙幣馬克流通量達(dá)到496×10的18次方這樣的一個(gè)天文數(shù)字,價(jià)格指數(shù)由1922年1月的100上升到1923年11月的10的13次方(十萬(wàn)億)。在1923年底,200000000(兩億)馬克只夠買(mǎi)一個(gè)面包,甚至公廁都貼出告示禁止把鈔票當(dāng)衛(wèi)生紙。