任何一個國家都想打造出屬于自己的世界名牌,在這方面美國無疑是擁有最多成功企業的國家,但現在來看,可能正是這些大企業阻止了美國經濟的進一步增長。

贏者通吃的大企業確實給消費者提供了優質的服務,物美價廉的商品,但是轉身留下的是一地雞毛:本土經濟受到威脅,工資差距越來越大,創業越來越艱難,不平等讓國家越來越分裂……

美國國家統計局的數據顯示,過去20年里,美國3/4行業的集中度越來越高,最明顯的是龍頭企業的市值不斷攀升,從寵物飼料到醫療保險再到科技行業無一例外,甚至5-10家公司就掌握了整個行業的發展。

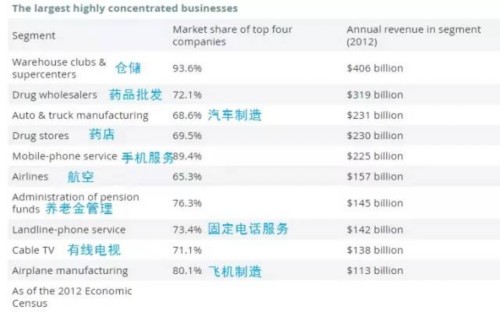

上圖顯示了美國集中度最高的幾大行業,排名前四的龍頭企業獲得了整個行業幾乎70%的利潤。

這些企業掌握了各自行業的專利、版權或其他方面的知識產權,利用錯綜復雜的銷售網絡成為各自行業的“卡特爾”。甚至可以游說政府給予補貼或者特殊的監管便利,把潛在的競爭對手扼殺在搖籃里。

換句話說,這些企業筑起高墻阻止阻止其他競爭者的挑戰,巴菲特特別鐘愛這種有“護城河”的企業。那么問題究竟是什么呢?

盈利越高,工資越低

最危險的一個方面就是,工資差距越來越大。企業高層拿高薪的人畢竟是少數,隨著企業的發展高管的薪水增長幅度越來越高,但是底層員工的薪水卻沒有太大變化,貧富差距越來越大。

經濟學家Jason Furman和Alan Krueger argue研究證明,由于大型企業的壟斷地位,成為市場上唯一的買方,求職者沒有更多選擇,企業報出的薪水也不得不接受,這在科技、娛樂和醫療服務行業非常普遍。

創業環境惡化

理想中巨無霸企業應該孵化出更多的新公司,幫助他們成長為各自領域的領導者,但事與愿違。這些企業的護城河太高太寬,剛剛成長起來的小企業很難跨過去,另一方面,巨頭們也不允許其他公司分享他們的既得市場。

跟過去相比,最近10年成功的初創企業越來越少了。

一旦小公司發明了新的技術,大公司就迫不及待的收購了。這在科技公司尤其明顯,谷歌、亞馬遜、蘋果、臉書、微軟在過去10年里總共收購了超過500家公司。

企業歸屬感降低

特朗普一直強調要讓美國企業留在美國,優先考慮美國人。現在的經濟環境下很難實現。在曾經的黃金年代,每個洲都有自己的企業,銀行、報紙、工廠、電視臺等等。企業從CEO到普通員工都來自當地,他們對本土有著深深的歸屬感,企業盈利也留在當地,促進本土經濟發展。

但是現在的巨無霸企業在全美甚至全球布局,對于他們來說盈利才是第一位的,本土歸屬感根本排不上名次。

需要不斷的更新,美國經濟才能一直向前,但是現在贏者通吃的局面很難看到顛覆性的發展。