如火如荼的上海車展預示著2017年又將是拼搶廝殺的一年。這一年,誰將取得最后的勝利我們還不好說。但可以肯定的是,今后的競爭將不僅僅是量的競爭,更是包含經營質量、盈利水平、研發水平在內的全方位競爭。

“以人為鑒,可以明得失,以史為鑒,可以知興替,”近期上市車企2016年財報陸續發布,讓我們靜下心來,從一系列數字中以管窺豹,誰的經營狀況最好?誰最有可能笑到最后?

筆者收集了在上海證券交易所、深圳證券交易所、香港證券交易所上市的十余家以乘用車為主的整車上市公司年報,并從中提取了關鍵信息進行橫向對比。

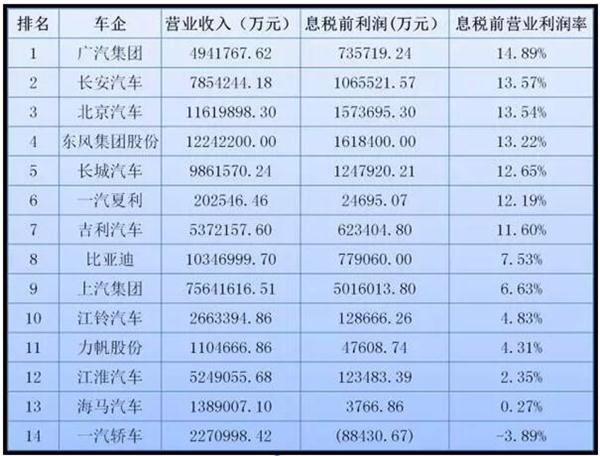

息稅前營業利潤率:廣汽集團領跑

一方面得益于生產的規模效應,另一方面得益于合資板塊的多方支持,汽車大集團在營業利潤率方面的表現集體向好。廣汽集團、長安集團、北京汽車(包括北汽集團的核心板塊)、以及東風集團的息稅前營業利潤率名列前茅。

雖然從收入規模上來說,廣汽集團只位列第9名,但其營業利潤率卻是最高的,達到14.89%。需要指出,除了廣汽本田、廣汽豐田等合資板塊的支持,廣汽集團自主板塊實現大幅增長,GS4、GS8持續熱銷,為廣汽集團的高盈利貢獻了不小力量。據悉,目前廣汽傳祺的盈利貢獻已經位居整個集團的前三名。

值得注意的是,在其他的集團營收普遍上漲的情況下,東風集團股份的營業收入卻出現了3.3%的下滑。財報數據顯示,收入的減少主要來自東風標致雪鐵龍汽車銷售有限責任公司銷售收入下滑。

說明:(1)在進行上市公司的利潤橫向對比時,國際采用最多的利潤指標是“息稅前利潤”(不考慮融資成本和所得稅的影響,方便在不同資本結構和不同所得稅的企業之間做營運效率的比較分析)。本文基于同樣的考量,取用了息稅前利潤,來計算各車企的營業利潤率。

(2)北京汽車包括:北京品牌(北京、紳寶、威旺、新能源產品)、北京奔馳、北京現代、福建奔馳四個業務板塊。

(3)東風集團股份包括:東風乘用車板塊及商用車板塊。

(4)長安汽車、廣汽集團、上汽集團均包括:合資板塊及自主板塊。

(5)部分車企包括發動機板塊、金融板塊等。

長城汽車成為大集團之外利潤率最高的車企,達到12.65%;吉利汽車也達到11.6%。這兩家車企去年均實現了銷量的大幅跨越,并且陸續推出了自己的高端品牌。如此看來,自主品牌在銷量提升的同時,利潤也得到了相應保障,并非以價換量。隨著高端品牌的發力,兩者的盈利能力有望進一步提升。

一汽夏利在2016年扭虧為盈,利潤率意外地達到12.19%,它的經營狀況真的好轉了嗎?如果仔細觀察就會發現,它的盈利是通過售賣一汽豐田股權以及“節衣縮食”實現的:2016年,一汽夏利的銷售費用、管理費用、財務費用、研發投入均出現大幅下降。

比亞迪、上汽集團稍低,分別為7.53%和6.63%。江鈴汽車、力帆汽車、海馬汽車等二三線品牌的利潤率普遍偏低,有的甚至低于銀行存款的年化收益率,一汽轎車更為負數。

綜合整體統計,我們發現國內車企的息稅前利潤率,超過11%的達到6家(除一汽夏利),遠高于大眾、通用、福特及ABB.

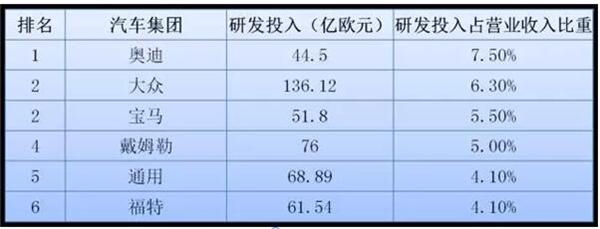

說明:均以集團研發投入及營業收入計算。

經營利潤率比國際汽車巨頭還高,是否意味著國內汽車集團比國外汽車企業經營質量高?

全聯車商投資管理(北京)有限公司總裁、原民族證券首席汽車分析師曹鶴表示,2016年國內汽車行業整體運行良好,市場在小排量刺激政策的作用下,有些出乎意料的好,給國內車企帶來了不錯的收益。

同時,天風證券汽車行業首席分析師崔琰也表示:國內的人工成本相對比較低,配套供應商的采購成本也相對低一些。而國外企業由于工會比較強勢,在工人福利待遇上背負了比較大的包袱。

不過曹鶴認為,2017年的汽車市場趨于平穩,并且近年來國內人工成本有所增長,再往后10年,恐怕利潤率就要向國際車企靠攏了。

另外,汽車產經網也發現,國際汽車巨頭已進入全面轉型的時代,在研發投入上力度不斷加大,導致研發成本攀升。這也是國際巨頭車企經營利潤率明顯低于國內車企的因素之一。

研發投入:二、三線品牌奮起

從研發投入來看,力帆汽車、江鈴汽車、海馬汽車名列前茅,顯示出其對研發的重視程度已提升到一個高度。其中,力帆達到8.74%,江鈴達到7.27%,基本趕超國際巨頭的水平。其偏低的利潤率一定程度受此影響。

不過在研發投入的絕對值上,國內車企與國際巨頭還存在不小的差距——國內研發投入最高的上汽集團,2016年投入了940871.09萬元,僅僅是通用汽車的18.2%、大眾汽車的9.2%(按照實時匯率計算).

注:東風集團股份年報中未體現研發投入,未做統計。

說明:均以集團研發投入及營業收入計算。

2016年,力帆汽車研發投入同比增長41.93%,海馬汽車增長53.58%,江鈴汽車等也同比增長。縱觀這幾年二、三線車企的生存現狀就會明白,這已經是形勢所迫,不得已而為之。

隨著市場競爭的加劇,非一線車企在應對傳統企業競爭者的同時,也不可避免地受到新興造車企業的市場擠壓,在這種情況下,我們看到力帆汽車啟動了新能源汽車“智藍戰略”、推出7座SUV車型“力帆邁威”及多款全新車型、海馬汽車推出新車的同時加強對發動機的研發、江鈴汽車馭勝S330 SUV等多款產品投產。。。市場闖蕩如逆水行舟,不進則退,深諳此道的車企們知道,此時最值得依靠的是提升自身研發實力,以最快的速度滿足消費者的需求。

廣汽集團、比亞迪、江淮汽車、長安汽車、長城汽車的研發投入占比均處在3%-5%的合理區間內。

事實上,廣汽集團及長安汽車等大集團,眾多合資板塊車型研發是在外資企業中進行的,可以估計其研發投入大部分是投在了自主品牌上。如果單獨按自主品牌的研發、營收占比,想必就不止是表中的數字了。北京汽車(2.41%)及上汽集團(1.26%)亦如是。

吉利汽車研發投入占比只有0.39%為最低,但吉利集團公關總監楊學良表示,吉利汽車的研發費用主要是吉利控股集團所承擔,過去3~4年中,吉利控股每年在研發方面投入超過100億元,占其營業額的15%。

一汽轎車和一汽夏利的研發投入均較低,尤其是一汽夏利,雖然去年實現了盈利,但是通過售賣股權的方式實現的,同時,其在費用和投入方面“節衣縮食”,均出現了大幅下降。其中,研發投入同比跌幅最大,達到90%。