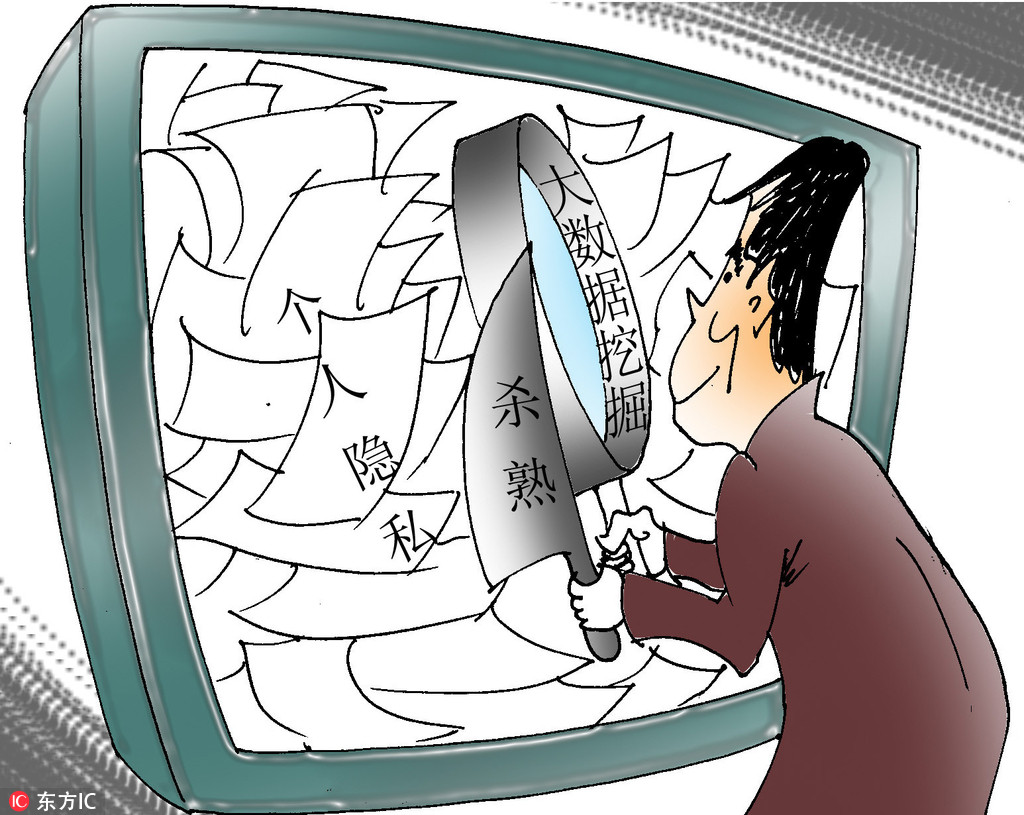

中國電子商務正在快速發展,引領世界潮流的同時,大數據“殺熟”、App強制索權、消費者個人隱私遭侵犯等新問題也層出不窮。如何有效地規制電商行為,在產業發展和消費者權益保護之間做出平衡?北京市法學會電子商務法治研究會和北京航空航天大學共同主辦的第二屆電子商務法治高峰論壇昨日舉行,與會專家就此進行了探討。多位專家建議,加快電商領域的立法工作,并建立數據信息的分類分級保護制度。

大數據殺熟,專家稱應提高算法應用的信息披露義務

近期,大數據“殺熟”現象引起廣泛關注。多位消費者反映,使用網絡平臺打車、訂酒店、訂機票時遭遇區別對待。打車里程、住宿天數等條件相同的情況下,資深“老客戶”的收費卻更高。有消費者認為,平臺收集大量的個人信息并據此進行不同定價,是一種價格欺詐。

中國電子商務協會政策法律委員會副主任阿拉木斯認為,大數據“殺熟”之所以會出現,是因為數據的自由完整遷移難以實現。所謂數據遷移,就是用戶可以把一個平臺的所有使用數據移動到另一個平臺上。歐盟在相關法律中以“數據可攜權”對此作出規定,但中國還沒有相應的規定。

“就像我一個用了將近20年的電話號碼,當我都不知道我用這個號碼注冊了多少用戶名、銀行卡、郵箱時,一旦換掉,我的生活必然會亂掉,成為不能承受之重。久而久之,自然會有自律不夠的商家,利用用戶的這種心理做些手腳。”阿拉木斯表示。

中國人民大學金融科技與互聯網安全中心楊東指出,大數據“殺熟”有違反反壟斷法的嫌疑,可能構成價格歧視。原本便利大眾生活的大數據技術成為企業謀利的手段,將危害行業發展。他認為,目前應提高大數據算法應用的信息披露義務,并運用科技手段升級監管能力,以減少“算法歧視”。

北京華訊律師事務所主任張韜建議,推動網絡管理法治建設,促進網絡運營商、軟件、硬件開發商等主體廣泛協同參與,加強信息安全網絡建設,倡導構建信息保護的自律機制;指導、宣傳和加強公眾的自我保護意識,加強數據信息風險預警,減少個人信息泄露風險。

App強制索權,專家稱應明確區分必要權限和非必要權限

不斷發展的移動互聯網和手機應用軟件已涵蓋到大眾生活的方方面面。但人們往往會忽略的是,網絡運營者可通過技術手段進行隱蔽設置,通過手機App悄然獲取使用者的個人信息。

北京市消費者協會2018年初發布的調查顯示,3380名被調查者中,89 。62%的人認為手機App存在過度收集個人信息的問題。然而,僅有6.15%的人“經常會看”手機App的授權須知,高達93.85%的人選擇“偶爾看”或“從來不看”。

南方都市報此前的調查報道也顯示,App內嵌入的軟件開發工具包SDK,可以通過與多家App開發公司合作獲取大量用戶數據。這些數據不但可以實現用戶畫像,還能用來精準投放廣告。消費者授權App收集的個人信息被第三方獲取了,而消費者很可能對此毫不知情。

北京市消費者協會投訴與社會監督部干部閆毓珊指出,很多App存在自動獲取手機權限的狀況,比如默認讀取通訊錄、短信,獲取地理位置等。消費者可以選擇取消授權,但App在默認狀態下自動獲取權限,明顯存在程序上的瑕疵。網絡運營者將消費者的選擇權后置,實際上是利用自身技術優勢,限制消費者的選擇權。

她認為,手機App應當明示所有權限的使用目的和用途,充分保障消費者的知情權。網絡運營者應明確區分軟件運行必須的權限以及取消授權后不影響軟件正常使用的權限,嚴格落實用戶授權機制。

聲音:專家建議建立數據分級分類保護制度

如何更好地平衡產業發展與消費者個人信息保護?北京華訊律師事務所主任張韜建議,建立數據分級分類保護制度,區分可使用、可交易的商業數據信息和不可使用、不可交易的(商業秘密)數據信息,劃分個人一般信息和個人隱私(或敏感)信息的邊界,根據相關數據信息的屬性(包括商業屬性和人身屬性)、所屬領域和類別、可對數據信息權利人造成的影響等多方面對其分類,再根據具體的類別給予相應(級別)的保護。

“考慮到相關的數據、信息的類型和性質,對商業秘密和個人隱私要嚴格保護,除非經過數據信息權利人的認可,否則禁止任何企業、其他組織和個人使用、交易或者披露。對于商業秘密、個人隱私信息的泄露、盜取和非法使用應采取零容忍的態度,嚴厲打擊。”張韜說。

中國政法大學國際法學院教授馮霞則從法律角度出發,倡導以立法為主、自律為輔的模式保護消費者個人信息。她說,在網絡環境下,消費者隱私權的侵權主體多元且隱蔽,個人、組織、政府都有可能成為侵權主體,因此,需要明確界定侵權行為主體的范圍。此外,網絡環境下隱私侵權救濟程序寬泛,案件維權和救濟難度增加,需嚴格界定并慎重使用刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要的救濟措施。立法時應遵循基本原則,包括收集限制原則、內容正確原則、限制披露原則、個人參與原則等等,對兒童隱私要特別保護。

《消費者權益保護法實施條例》有望年內出臺,細化新消法中個人信息保護條款

4月22日,第二屆電子商務法治高峰論壇在北京舉行。記者從論壇獲悉,《消費者權益保護法實施條例》(以下簡稱條例)已進入實質性修改階段,有望在今年正式出臺。條例在消費者個人信息的收集、保護與刪除等方面均有相應規定,在《消費者權益保護法》的基礎上,經營者與消費者的權利義務得到進一步明確。

新修訂的《消費者權益保護法》第29條規定,經營者收集、使用消費者個人信息,應當遵循合法、正當、必要的原則,明示收集、使用信息的目的、方式和范圍,并經消費者同意。從此前披露的送審稿來看,條例對第29條規定作出細化,明確了消費者個人信息的含義,并增加了一些更具操作性的條款。如,未經消費者明確同意或者請求,不得向消費者的移動電話、電腦設備發送商業性電子信息。

原國家工商總局消保局副局長李艷明在論壇上表示,欺詐、個人信息泄露等問題,已經成為電商領域消費者反映強烈的新痛點。如果電商行業不能正視和解決這新痛點,終將直接損害行業自身的發展和千萬消費者的切身利益。有關部門正采取多項措施,加強電商消費者權益的保護。

為了構建更高效的電商糾紛解決機制,全國12315互聯網平臺于去年上線,目前推出二期功能。消費者可通過電腦網頁、手機App、支付寶、微信小程序等平臺,對全國任何一家經營者在線發起舉報或者投訴。據了解,2018年第一季度,全國12315互聯網平臺共受理投訴48.27萬件,舉報5.01萬件。其中,涉及網絡購物的投訴舉報共計45.85萬件,約占平臺接受總量的86%。從被訴企業來看,涉及訴求量排名靠前的企業均是大型電商平臺。

本文“大數據殺熟的背后,App強制索權怎么破”由財經365首發,歡迎轉載,轉載請帶上本文鏈接。

免責聲明:財經365(www.hand93.com)發布的所有信息,并不代表本站贊同其觀 點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。部分內容文章及圖 片來自互聯網或自媒體,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限 于文字、圖片、圖表及數據)的準確性、真實性、完整性、有效性、及時 性、原創性等,如無意侵犯媒體或個人知識產權,請聯系我們或致函告之 ,本站將在第一時間處理。關注財經365公眾號(caijing365wz),獲取最優質的財經報道!

- 發表評論

-

- 最新評論

-

滴滴美團混戰,都讓美團攪黃了

如果沒有美團打車這個“程咬金”, 滴滴 出行可能已經駛入下一個關鍵路口——實現集團整體盈利了。 近日,有媒體曝光了滴滴出行去年的財務數據:2017年,滴滴出行主營業務虧損

2018-04-23 10:36:12 上海汽車報 -

微信乘車:無現金社會的爭奪與生態圈的焦慮

“先乘車,后付費”,在今年4月的中國“互聯網+”數字 經濟 峰會上,騰訊副總裁鄭浩劍向外界介紹了騰訊在智慧交通上的最新成果:微信用戶可憑小程序中的二維碼先掃碼乘坐公交和

2018-04-19 16:06:23 藍鯨 -

騰訊面臨“內耗”:美團、滴滴內戰進入爆發期

投資收獲頗豐的 騰訊 創始人馬化騰將面臨“內耗”:美團和滴滴的燒錢大戰,都是燒自己的錢!還要燒多久?要燒多少?也許馬化騰自己也不清楚。 遭遇大股東減持后,騰訊最近新煩

2018-04-16 10:36:18 國際金融報 -

進擊的美團,冒死很難成為服務業的亞馬遜

今年春天,美團點評像是一只剛出籠的猛獸一樣,四處出擊。先是因為進軍打車 市場 跟滴滴杠上了,然后又在無錫抗擊滴滴外賣的反擊,然后還花27億美元拿下了摩拜。對于波瀾不驚了

2018-04-16 10:24:01 科技互聯觀察 -

內容平臺遭遇寒冬:強監管下 投資人將收縮投資

“投資人對于內容 創業 、互聯網+文化方向上,政府監管的程度、紅線所在位置等不明確的情況下,或將收縮這一領域的投資,資本的目光將轉移向其他領域,將造成基于互聯網做流量

2018-04-16 09:31:32 經濟觀察報 汪曉慧

- 地下室學區房1050萬!一段真實的購房經歷!

- 銀行競逐區塊鏈 諸多難題待解

- 地下室學區房1050萬!一段真實的購房經歷

- 將軍:美國要來談判,做多的時間窗口打開!

- 為什么所有人都害怕亞馬遜?

- 信托公司迅猛擴張后遺癥 中信信托35億股權資金

- 港股收評:恒指收挫308點 騰訊挨沽瑞聲11連跌

- 投資者點評公募基金2018年一季報

-

1/ 海南深夜升級限購,投資客被套? 45221

-

2/ 吃雞和王者榮耀撕扯下的網吧,新零售或許是唯一出路 45166

-

3/ 大數據殺熟的背后,App強制索權怎么破 45136

-

4/ 是否引起網約車價格管制?南京網約車市場風波再起 45000

-

5/ 提升銀行業保險業公司治理的科學性! 44766

-

6/ 房價走勢最新消息:無錫房價環比上月上漲? 44666

-

7/ 訂外賣泄露顧客信息?1萬條售價8百元! 44597

-

8/ 中國的互聯網巨頭中是否能誕生一個芯片巨無霸企業? 44495

-

9/ 樓市眾生相 房企日銷58億背后的上海回調信號 44167