-

肖立晟:如何評價納入“逆周期因子”的人民幣匯改

2017-06-08 14:19 立晟宏觀經濟點評

2017年5月26日,中國外匯交易中心表示,中國央行考慮在人民幣兌美元中間價報價模型中引入逆周期因子。在新的定價公式下,中間價=收盤價+一籃子貨幣匯率變化+逆周期調節因子。納入逆周期調節因子,是指中間價會對順周期波動進行反向操作,避免市場人云亦云的羊群效應。

消息一經公布,離岸市場CNH暴漲1000個基點,在岸CNY一改疲態,收盤價上漲88個基點。究竟央行為何推出“逆周期因子”,對人民幣匯率走勢又有那些影響?這需要從2016年談起。

2016年1月,央行宣布人民幣匯率中間價的設定,會同時參考收盤價和一籃子貨幣。同年4月份,我接到一位海外關注中國宏觀經濟朋友的電話。他詢問我為何這個月中國公布的PMI的數據不及預期,央行制定的人民幣匯率中間價反而升值?我解釋了一下央行“收盤價+籃子貨幣”運行機制的原理:由于前一天美元對籃子貨幣下降幅度較大,所以第二天人民幣匯率中間價需要上調穩定貨幣籃子。

聊了半個小時,他還是非常困惑:按照這種機制,人民幣匯率并不是由基本面決定,以后會有較大隱憂——在宏觀經濟數據低迷時,匯率不能自發的貶值;在經濟數據重新高漲的時候,匯率也難以自發的升值。

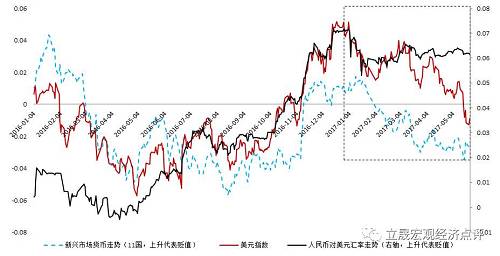

一語成讖。2017年上半年中國經濟顯著回暖,人民幣匯率升值幅度卻非常有限。對比人民幣匯率、美元指數和其他新興市場貨幣情況,可以發現,2017年1月至5月,美元指數下跌5.3%,其他新興市場貨幣平均升值3.6%,人民幣匯率卻僅僅升值0.96%。特別在4月份之后,美元指數從101降至97,人民幣匯率不為所動,基本維持在一條水平線,見下圖。

圖1 人民幣匯率,美元指數與新興市場貨幣

|

注:采用11個主要新興市場國家貨幣(浮動匯率制度)相對美元平均加權匯率作為參考標準,以2016年1月1日為基期,對比分析人民幣對美元和新興市場貨幣走勢。數據來源:wind,作者計算結果。

不成熟的匯率形成機制是產生這種異常現象的主要原因。在過去一年多的時間,中國社科院世經政所匯率研究團隊詳細解釋了當前匯率形成機制的內在缺陷。感興趣的朋友可以參閱余永定、張斌、張明、肖立晟發表的系列文章。

“收盤價+籃子貨幣”的主要問題在于,在引入籃子貨幣的那個時點,境內外匯市場沒有出清,市場認為人民幣匯率沒有貶值到位,收盤價相對中間價有向下的貶值動能。另一方面,美國經濟出現顯著復蘇跡象,市場預期未來美元指數升值概率較大,籃子貨幣對人民幣匯率有貶值壓力。

在美元指數下降時,人民幣匯率難以對美元升值。當美元指數上漲時,人民幣匯率同時遭受收盤價和貨幣籃子雙重疊加沖擊,產生強大的貶值壓力。這種糟糕的局面在2016年下半年曾經出現過,當時英國脫歐和美聯儲加息導致美元指數暴漲,帶動人民幣匯率迅速貶值。央行不得不消耗大量外匯儲備為匯率托底,并且最終實施了強有力的資本管制措施。

顯然,貨幣當局不希望這種糟糕的情況再度上演。

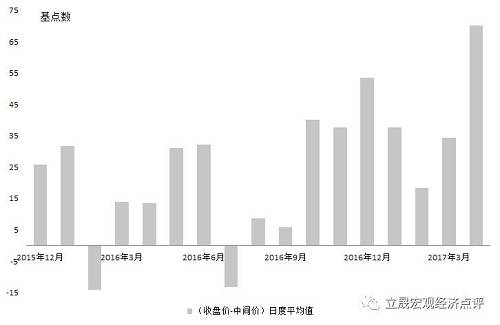

觀察中國的外匯市場,可以發現今年4月的貶值壓力實際上已經非常大(見下圖),但是由于美元指數大幅下跌,所以人民幣匯率基本保持平穩。

圖 2 (收盤價-開盤價)月度平均值

|

我們曾經期望貨幣當局會在當前良好的外部環境下,實施更加靈活的匯率機制。

然而,最終的結果是央行推出“逆周期因子”,實施穩定匯率的改革措施。

中國外匯交易中心表示:“當前我國外匯市場可能仍存在一定的順周期性,容易受到非理性預期的慣性驅使,放大單邊市場預期,進而導致市場供求出現一定程度的“失真”,增大市場匯率超調的風險。”

顯然,央行認為當前的外匯市場存在非理性交易,匯率價格沒有真正反映基本面。

人民幣匯率和基本面脫鉤有兩個重要原因。

其一,匯率形成機制改革不夠徹底。2015年“811匯改”本質上是向浮動匯率的一次驚險跳躍。雖然由于各種原因,政策很快就開始往后收縮,然而,市場已經開始將人民幣出現一次性貶值的概率計算到金融產品中,并且根據各種情況進行price in。經過瑞士法郎與歐元脫鉤的慘痛經驗教訓后,海外投資者對所有固定匯率的貨幣都會考慮一次性貶值的概率。對于人民幣這種正在匯率機制轉軌的貨幣,海外投資者存在較大恐慌心理。所以,“收盤價+籃子貨幣”并沒有完全打消海外投資者對人民幣匯率出現一次性貶值的恐慌。

其二,美元指數的升值預期對境內投資者的引導。我國作為出口貿易順差國,貿易商和進出口財務公司持有大量的美元盈余。在外匯市場出現較大動蕩時,他們會持匯觀望,等待一個更好的時機將手中的美元換成人民幣。一旦市場對美元指數形成一致的上漲預期時,人民幣匯率走勢就會在一定程度上脫離基本面。

要解決人民幣匯率與基本面脫鉤問題,有兩種方案。一種方案是直接向浮動匯率過渡,人民幣匯率先貶后升。現在是過渡到浮動匯率的良好時機。無論是從外部環境,還是境內外債規模考慮,目前過渡到浮動匯率的經濟成本最低。另一種方案是回到固定匯率,央行重新掌握中間價定價權。這會降低央行干預外匯市場的壓力,有助于穩定市場預期。

央行偏向第二種方案。

“逆周期因子”可以削弱“收盤價”的影響。加入逆周期因子后,央行多了一項外匯市場干預的手段。舉個例子,根據“收盤價+籃子貨幣”機制,第一天,央行將中間價確定為6.8,收盤價貶值至6.81,美元指數貶值1%。第二天,央行只能根據規則將中間價重新確定至6.8左右。但是,引入逆周期因子后,央行可以認為收盤價沒有真正反映經濟基本面,于是將第二天的中間價調整至6.79。

“逆周期因子”也可以改變“貨幣籃子”的影響。我們再看一個例子,第一天,央行將中間價確定為6.8,收盤價貶值至6.81,美元指數升值1%。根據“收盤價+籃子貨幣”機制,央行應該將中間價確定至6.81左右。引入逆周期因子后,央行如果認為中國基本面比美國更好,不能由美元指數上升來引導人民幣匯率貶值,那么,央行可以將第二天的中間價調整至6.8,避免所謂的順周期貶值。

“逆周期因子”讓央行重新獲得市場價格主導權。“811匯改”后,央行雖然一直是外匯市場的重要參與者,但是讓渡了價格的裁判規則,只是通過數量型干預與市場進行價格爭奪戰。此次引入“逆周期因子”后,央行重新獲得價格的裁判權,市場依仗的“非對稱貶值”優勢落空,空頭開始迅速后撤,人民幣匯率將會迎來一波小幅升值,后市會基本穩定。

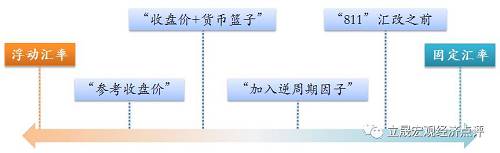

雖然央行通過重掌中間價定價權,逆轉了市場預期,但是,匯改事實上是在走回頭路,由偏向浮動匯率轉向了偏向固定匯率(見下圖)。

圖 3 人民幣匯率形成機制改革進程

|

對于中國這樣的大型開放經濟體而言,最終選擇的匯率制度必然是自由浮動。最新的匯率機制改革卻與這一目標漸行漸遠,外匯市場干預可能重新成為常態化操作,并對境內貨幣供應形成新的擾動。

與此同時,外匯市場分隔也會更加嚴重。中間價、CNY和CNH之間可能重新出現系統性偏離,不同匯率定價的外匯產品價格也會出現持續偏離,市場間無風險套利機會將重新出現。未來人民幣國際化,以及發展外匯衍生品市場的阻力也會越來越大。此次匯改雖然維持了短期穩定,但是犧牲了長期改革目標。人民幣向浮動匯率的轉型之路會面臨更多曲折。

免責聲明:本網站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。

-

財經365名家課堂:教你如何打造超短交易系統

財經365( www.hand93.com )為了滿足廣大投資者們的閱讀需求,特推出名家課堂欄目,讓投資者們更加深度了解股票市場知識,: 我們為什么要做超短? 第一:我們不知太遠的將來會發

2017-10-16 13:57:03 財經365 -

?央行如何實施公開市場操作又成為焦點

今年貨幣市場成交量出現了下降;同業存單發行量仍然非常高,但融資額的增長已經大大放緩。金融業去杠桿已經取得了一定成績。但是,部分金融機構仍然有借寬松流動性大加杠桿的

2017-09-08 21:31:33 21世紀經濟報道 -

如何保證老有所依、老有所養、老有所樂,再度成為輿論關注的焦

建議應當跳出就事論事的局限,將“個人賬戶”剝離并轉移給商業養老保險,一方面能夠有效解決個人賬戶的爭論與問題,化解社保的壓力,另一方面能夠為商業養老保險和企業年金的發展營

2017-09-06 21:34:38 21世紀經濟報道 -

大漲之后人民幣走勢會如何?

從長遠看,利用匯率波動盈利并不是進出口企業的本職工作。建立一套體系將匯率波動對企業經營的影響控制在可控范圍內,專心做好主業,才是成熟企業應有的表現。

2017-09-06 20:31:51 上海證券報 -

中報完美預測“再反殺”和“新機會”的研判后一步會如何演繹

不管如何,我們這加倉策略從結果來說取得了極大成功!對于創業板,因為今天有個缺口,同時漲幅不算大,再加上我們對上證指數還有殺跌回調預期,因此,短期預計創業板也要反殺

2017-09-03 22:19:24 水晶球財經網

- “一哥”王亞偉產品遭遇秒殺 “踩點”這9家上市公司

- 女子路虎停馬路邊 一夜之間成“光桿司令”!

- 2017年12月4日1歐元兌換多少人民幣

- 馬云:人類要自信可控制機器 未來貿易屬于中小企業

- 世界互聯網大會:除了人工智能,這些議題與你息息相關

- 迅雷內訌最新消息:究竟是中場休息 還是告一段落?

- 2017年12月4日一元人民幣是多少韓元_韓元換人民幣查詢

- 2017徽商銀行理財產品有哪些?徽商在售理財一覽

-

1/ 無照駕駛56年!老司機為躲避交警查 竟想到這些招 絕對實用! 52124

-

2/ 2017民生銀行理財產品有哪些?民生在售理財產品一覽 51033

-

3/ 重大突破:石墨烯電池12分鐘充滿,這兩只股票要起飛! 48023

-

4/ 重磅!騰訊市值超Facebook躋身全球排名第五名 46019

-

5/ 愈挫愈勇!“當代愚公”二次創業,重整匯源河山! 45214

-

6/ 軍報再評紅黃藍事件內幕:事件背后大股東資本野心被曝光! 44281

-

7/ 股市娛震:《我的前半生2》女主竟然換成她!網友直呼“沒看頭” 44133

-

8/ 12月4日周二財經早參:新聞聯播也說話,今年高送轉基本廢了! 44112

-

9/ 12月1日周一財經早參:道指破兩萬四帶給我們的啟發! 43294