為什么京東金融不再自營金融業務而轉做服務商?當初從京東商城分離出來不就是為了專注做一家金融機構嗎?

輿論對此揣測紛紛,但金融監管是繞不過去的一大重要因素。

眼下互金行業已是監管部門重點招呼對象。互聯網金融十年的野蠻生長時期已過去,監管開啟強勢的“除雜草”模式是已然態勢。無論是在支付業務、基金銷售業務,還是消費金融、小額貸款等領域,螞蟻金服、京東金融、百度金融等在近一兩年所受到的限制越來越緊也是有目共睹之事。

“沒有一家公司會承認在定位上強化‘科技’、弱化‘金融’的戰略一定程度上是受到金融監管變化的影響所致,但這是不容否認的客觀存在。”一位金融科技公司高管表示。

而與此次喊話相伴隨的,是京東金融接近完成一輪超20億美元融資的消息,這也不免讓人猜想,CEO陳生強是在對投資人釋放信息,增強投資方的信心。

而在陳的解釋里,這只是公司在摸索發展的過程中定下的戰略路線,這一切并不突然,而是必然。

除了京東金融之外,樂信、螞蟻金融、百度金融等互金巨頭已紛紛轉向,不管是金融強監管時代的無奈,還是應對傳統金融機構反撲后的戰術蟄伏,有一點不能忽視:這或許是跳脫金融天花板的商業轉型良機。

01 不做金融

不做金融,真相為何?

四月份的博鰲論壇上,京東金融CEO陳生強向外界宣稱,公司今后“不做金融”。一時間輿論一片嘩然。業內人士普遍認為,此舉與金融強監管態勢密不可分,也有人認為,這只是品牌宣傳策略。

在此之前,已有樂信、螞蟻金服這些頭部公司釋放出相同信號,騰訊更是一直低調對待金融板塊業務,如此一來,互金巨頭們淡化金融色彩舉措呼之欲出,而且大家方向一致地轉向了科技公司的定位。

不管原因是什么,京東金融定位科技公司是已然事實。但一家靠金融板塊創收的公司,可能放棄金融業務嗎?答案不言自明。

相關資料顯示,目前京東金融200億美元估值是由十大業務線支撐的。據一位京東金融公司人士透露,現在京東金融的估值是按業務條線單獨估值之后再融合到一起的,所以京東金融不可能“放棄”已有的這些業務,畢竟服務性收入總量較低,利潤率再高也支撐不住整體。而且如果沒有一線的金融業務經驗,科技類公司很難真正具備服務金融機構的能力。

撥開輿論的過度解讀,京東金融的“不做金融”真相到底是什么?

CEO陳生強在接受采訪時表示,“不再做金融”并不是指要放棄供應鏈金融、白條等金融業務”,京東金融未來的發展路徑是將把全部的金融資產轉讓給銀行等金融機構,而京東金融扮演的角色是為金融機構服務,即全部業務轉為ToB,做科技型產品服務。也就是說,京東金融將從自營金融轉為服務商。

不做金融,牌照照拿?

雖然高調宣稱不做金融,但在積攢各類金融牌照上,京東金融依舊不遺余力。前面剛說完“不做金融”,一轉頭,4月16日,中國保險行業協會網站披露,京東擬以5.37億元參與安聯財險中國增資,增資后持有33.33%股份,將成第二大股東。

對此,陳生強解釋到,”金融牌照一直受到嚴格管控,是各家金融機構競相爭奪的焦點。目前京東金融已有支付、小貸、保理、基金銷售、保險經紀等多個牌照。如果沒有牌照,無論是基金、支付還是小貸,所有的事情全部做不了。“

這一表態與劉強東之前在達沃斯表達的觀點一致,“未來如果有需要還是會申請金融牌照,拿牌照是為了業務能夠合規開展。“

回顧京東金融的發展路徑,此前曾自稱是互聯網金融綜合服務公司,之后稱自己是金融科技公司(Fintech),Fintech這個概念也是他們首家提出。

2017年開始,更是對媒體多次釋放信息:京東金融的定位是一家科技公司,京東金融愿意成為全球范圍內數據與技術合作最開放的科技公司。這回,這家公司更加決絕地說:以后不再做金融。

不管出于什么原因,京東金融這次對公司戰略定位的詮釋,不像是慌亂之下的無奈之舉,更像是一條探索已久的必然之路。而眼下轉型科技公司成了互金巨頭的一致選擇,人們或許會在心里默默發問:京東金融到底是步步為營的先見者還是努力探索求變的幸運兒?

02 崛起的秘密

時間退回到2013年,那是互聯網金融的元年,各種風口層出不窮。互金浪潮的崛起,更便捷的操作,更高額的收益,更草根的模式,讓互金公司一時風頭無兩。

這年9月份,京東正式確定要做金融業務,劉強東指定時任京東商城CFO的陳生強統籌全局。

接過任命的陳生強,不可回避的挑戰有兩點:一方面,第三方支付已經先后被阿里、騰訊拿下,市場要誕生新玩家的機會非常渺茫;另一方面,螞蟻金服、陸金所都已成立,并且割據一方。

對陳而言,別說京東金融成為日后的“中國互聯網金融四巨頭之一”,就是要先尋得一條生存之路也是個棘手的問題,更加不會想到如今成為估值1600億人民幣的超級獨角獸。

嚴峻的現實,已經決定了京東金融不能按常規出牌。走別人走的路,只會讓自己無路可走。那么,該怎么做?

基因決定路徑:重需求不追風口

京東作為中國最大的B2C平臺,核心資源有兩塊:中小企業供應商(B端)和數億消費者(C端)。這也就決定了京東金融的發展路徑,首先就應該考慮這兩端的需求是什么,而不是追什么風口。

如此一來,京東金融跟賺快錢、割韭菜的路徑絕緣,給自己選擇了一種最苦最累的打法。

創立之初,陳生強給京東金融設立了“生死時間”:要求團隊每3個月必須出一款優異的產品,“否則大概率會死”。而且每一款產品都有一個基本要求:和同類型企業相比,客戶體驗更好、效率更高、成本更低。“做不到這些,便是零價值。”于是,

2013年12月底,京東上線了“京保貝”;

轉年2月,上線爆款產品“京東白條”;

3月30日“京東小金庫”和“京東支付”;

7月1日上線京東眾籌……

在京東上市的2014年,京東金融架構起了七大業務板塊,陳生強交出了一份亮眼的成績單。

核心:風險定價,為金融機構保駕護航

雖然首年的成績搶眼,但是陳生強發現這些業務并不是不可替代的,別人也能做,遠遠不能構建起京東金融的護城河。如何做出別人沒有的東西?陳生強將思路回歸到金融的核心——風險定價。

互聯網金融剛誕生時,因為薄弱的風控能力,傳統金融機構壓根兒看不上。同時傳統金融機構自身也為風控頭疼。2015年,各大銀行更是爆發過“壞賬門”,據統計,涉及銀行的平均壞賬1500億,平均壞賬率1.5%,名單中的18家銀行,共計壞賬達1萬億之巨。

此外,傳統金融模式中,貸款一億和貸款一萬的流程幾乎一樣,但前者的收益是后者的N倍。體量小的生意,很多金融機構不愿意處理,因為綜合算來,做一個小單很有可能是負收益。

這樣的局限性讓很多金融產品的目標客戶很有限:大企業、國有企業、上市公司,以及高凈值的人群,產品只服務于特定區間。

也正因為如此,“金融普惠”的理念倡導了很多年后,小企業和諸多個體還是沒有太明顯的感覺。從成本結構看來,這樣的買賣做一單虧一單,與生意的邏輯完全對立,所以金融機構不愿意做普惠。

對此,陳生強開出的藥方是:用科技手段幫助傳統金融機構降低成本、提升效率、增加收入,而不是顛覆或者替代它們。

2014年,多條產品線仍在摸索之際,京東金融便開始用人工智能技術,大數據的歸納、推演,架構了第一代風控模型。到2017年底,該模型已更迭至第九代,變量達60萬。基于過去的數據,該模型還能預測未來,即可能會出現的新型風險,而不只是對過去的總結和歸納。

由于數據全部自行處理和運轉,京東金融大大削減了傳統風控模式帶來的巨額人力支出和時間成本。而這一實踐路徑無疑給了陳生強關于互聯網下半場打法很大的啟發。

03 1.0到2.0的突圍

京東金融起步雖晚,但五年多的時間,已足夠他長成超級獨角獸:

成立于2013年10月,京東金融在2016年1月獲得由紅杉資本中國基金、嘉實投資和中國太平領投的66.5億元A輪融資。融資完成后,估值達466.5億元。

同年11月,京東金融從京東集團獨立出來。

2017年初,京東金融啟動A+輪融資,總額為143億元。融資完成后,估值接近600億元。

2018年3月,京東金融再次開啟了融資模式。據券商中國報道,此輪融資金額將高達130億元,領投方包括中金、中糧等。對于券商中國的報道,當時京東金融沒有回應。

到如今,作為零售巨頭京東用流量、場景、品牌、資本與技術實力孵化而生的京東金融,與另一電商巨頭孵化的螞蟻金服一起,在全球金融科技(Fintech)世界,構建出自己不可撼動的護城河。

資本香餑餑

京東金融自成立以來一直是受資本青睞的香餑餑,原因就是他們抓住了螞蟻金服漏掉的一塊蛋糕:高端金融服務市場。

國內新生的互聯網金融企業,必然是籠罩在螞蟻金服這座大山下的陰影之下。作為晚到8年的后來者,京東金融自然會與螞蟻金服在多個領域有直接碰撞,實力懸殊的對比之下,為何資本仍然青睞京東金融?很大程度上,是他們都看到了螞蟻金服漏下的一塊大蛋糕。

螞蟻金服全稱“浙江螞蟻小微金融服務集團”,一開始就做普惠金融,直到現在,其發展方向還是以“接地氣”為主。而在接近空白的高端金融服務市場,用戶雖然少,但是凈值高。而京東金融正是盯準這一點,搶占了前人留下的市場空白。

目前,京東金融包括了智能投顧、東家財富、資產管家、企業金庫等,對于高凈值客戶來講,京東金融幾乎能滿足了他們對資產配置的所有需求。從功能上講,它更偏向資產配置,投資理財,而不是日常繳費和支付。

走出自己的路

京東金融和螞蟻金服同樣脫胎于電商巨頭,但二者在戰略定位上卻有著極為清晰的界限。

螞蟻金服依然在延續著自己金融控股的路線,在搭建自己的生態閉環,除了擴展C端服務,還開始與金融機構合作,目的是想把金融機構納入到自己的閉環體系來。而京東金融則非常決絕地走上了跟金融機構融合的路線。

京東金融誕生于京東集團零售體系的孵化,在“爆款”生產上有著先天優勢,如第一個互聯網消費金融產品“白條“,以及后來的”金條“等。到2016年,京東金融的交易額已經高達上千億,3年實現了8倍增長,單供應鏈金融業務,就已經累計服務超過10萬中小微企業,并為其提供了2500億元貸款。

得益于強大的母體,京東金融一路猛進。但另一方面也意味著京東金融很難走出京東電商的邊界,最多也就是再造一個“新京東“,對于陳生強這樣的領航者來說,這顯然是不夠的。于是,京東金融進入了2.0時代,也是業內首家提出要做一家金融科技公司,賦能金融行業合作伙伴。

陳生強說,2013年京東金融成立之初,其實也是希望依托京東龐大的用戶群體做B2C業務,但很快發現中國其實不缺一家科技能力很強的金融機構,而是缺少一家能夠服務金融機構的科技公司。

這個判斷最終推動京東金融完成1.0到2.0的升級,即把自己的技術能力輸出給金融機構,讓業務模式從B2C轉變為B2B2C,也讓自己從一家金融公司變成了一家科技公司。

從1.0到2.0,京東金融發生了哪些變化?

在1.0階段,京東金融致力于風險定價,將數字資產化,開發出數字化的消費金融、供應鏈金融等新模式,助力制造業、流通領域和消費領域企業的升級,并幫助小微企業、95后甚至00后的年輕人以及三農客戶享受到了普惠金融的服務。

到了2.0階段,京東金融的新定位是服務金融機構的數字科技公司,用B2B2C的模式,為金融機構提供數字化的企業服務。“一是助力金融機構將數字資產化,二是助力金融機構將資產數字化,從資產端、資金端兩大方面,降低成本、提高效率,增加收入。

“金融是第三產業,未來,我們還可以利用在金融服務上積累數字化能力,再去服務制造業、農業,直至將整個實體經濟實現數字化。”陳生強說。

04 巨頭轉身,尋得最優解

讓金融回歸金融,讓科技回歸科技

陳生強曾透露,當初京東之所以選擇做金融,一是因為供應商有融資需求,二是源于消費者有信用采購和理財的需求。于是,京東金融誕生了。但是隨著公司規模的壯大,陳生強經常會問自己:“京東金融的模式在未來將會遇到哪些限制?“

“限制僅僅來源于凈資本,金錢決定公司規模的大小“,陳生強曾說,”比如銀行的資本充足率情況代表著銀行對負債的最后償債能力,凈資本則代表著一家企業的抗風險能力,意義差不多。“這也就意味著,如果一家企業的資本金不夠充足,杠桿還在無限放大,那這家企業或許就難逃一死。

那么,如何才能躲開這樣的瓶頸,將危機的苗頭扼殺掉呢?陳生強再一次從金融行業本質開始思考。

“金融的規模增長是跟它的凈資本相關的,不能無限杠桿,它的天花板是來源于它的凈資本,而不是科技,科技是可以讓它的凈資本可以更有效地運用。但規模決定了它的凈資本。”這讓陳生強意識到,最好的方式是讓金融回歸金融,讓科技回歸科技。

而早前螞蟻金服CTO程立的發言,某種程度上也驗證這種選擇的意義:

Fintech是用技術讓金融成本更低效率更高,但本質上還是金融公司。而Techfin則本質上變成了一家技術公司,要用技術去驅動或賦能金融機構。

這意味著第一要專注于技術,第二要更加開放地去服務于金融機構的合作伙伴,同時用技術為先的方式來解決商業的問題。而金融的方法則更多是包裝和拆分,技術則是從根本上進行改變,兩者有著本質上的不同。

金融向左,科技向右

在互金領域,誰都不能否認BATJ四大巨頭的影響力。隨著金融監管日趨嚴厲,市場向合規化發展,我們看到,互聯網獨角獸公司選擇從金融藍海中游了出來:

2017年初,螞蟻金服(金融牌照最齊全的巨頭)宣布,將自身定位為Techfin,以后只做技術(Tech),幫助機構做好金融(Fin)。

2018年,騰訊FiT的金融相關業務已經成為其重要營收來源,并且增長迅速,卻一直低調處理,在財報中依然被納入“其他業務”。

2018年1月20日,百度金融攜手埃森哲發布了共同編制的《與AI共進智勝未來——智能金融聯合報告》,明確了百度金融要依靠金融科技賦能智能金融,來實現彎道超車這一戰略構想。

當然巨頭們不會承認這是應對監管的舉措。應該看到,選擇發揮自身科技公司的優勢,利用流量和技術賺金融的錢,以“合作者”而非“競爭者”的姿態出現,或許能為互聯網獨角獸們掙得更長遠的發展。

客觀來說,金融機構轉型科技阻力不大,因為科技是一種技術,利用一種先進的技術對現有的業務進行升級非常容易理解,但是科技公司去做金融業務,卻難免面臨較多的限制。

畢竟,所有的金融業務都要納入監管,需要具有相關的金融牌照才能正常開展。特別是金融強監管的背景下,更需要處處留神,而專心做科技就顯得簡單多了,所以這自然成了很多互金巨頭的選擇。

本文“京東金融“不做金融”才是正解?”由財經365首發,歡迎轉載,轉載請帶上本文鏈接。

免責聲明:財經365(www.hand93.com)發布的所有信息,并不代表本站贊同其觀 點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。部分內容文章及圖 片來自互聯網或自媒體,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限 于文字、圖片、圖表及數據)的準確性、真實性、完整性、有效性、及時 性、原創性等,如無意侵犯媒體或個人知識產權,請聯系我們或致函告之 ,本站將在第一時間處理。關注財經365公眾號(caijing365wz),獲取最優質的財經報道!

上一篇:中國電商鏖戰東南亞!誰更勝一籌?

- 發表評論

-

請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。評價:驗證碼:

匿名?

- 最新評論

-

中國電商鏖戰東南亞!誰更勝一籌?

對于中國互聯網企業而言,一個新的戰場正在形成,它就是東南亞,包括阿里、騰訊、百度、京東在內的 互聯網 巨頭們,都已將東南亞市場作為拓展海外市場的重要戰略據點。 眾所周

2018-05-08 09:42:31 媒介360 -

阿里財報:“量”與“質”齊飛突破大體量定律

阿里巴巴不是一個普通的公司,而是一個 經濟 體,有它獨有的運行規律,我們可以從阿里巴巴看世界,也可以從世界看阿里巴巴。從電商時代到全面布局新零售,不僅需要魄力更需要

2018-05-08 09:40:44 IT大咖秀 -

專利或許才是小米IPO最大的風

日前,小米 IPO 的招股書在業內引起了廣泛關注,對于近500頁的招股書中,業內可謂仁者見仁,智者見智。有的看好,有的看衰。不過在我們看來,既然小米CEO雷軍將小米自詡為創新驅

2018-05-07 16:42:31 藍鯨 孫永杰 -

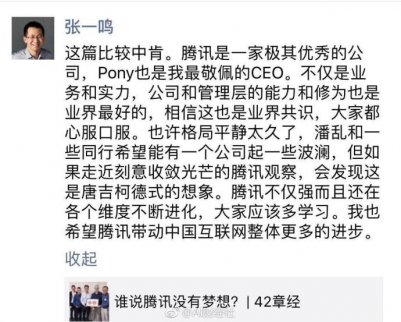

張一鳴:騰訊不僅強 還在各個維度不斷進化

對于《騰訊沒有夢想》一文,張一鳴也做出回應表達了自己的看法。他稱,也許格局平靜太久了,潘亂和一些同行希望能有一個公司起一些波瀾,但如果走近刻意收斂光芒的 騰訊 觀察

2018-05-07 14:27:53 金融界網站 -

巴菲特“帝國”:伯克希爾哈撒韋是怎樣賺錢的

大多數人所了解的伯克希爾.哈撒韋公司只是一家專門做投資 理財 的公司,這為巴菲特創造了830億美元的財富。然而很少人知道這家公司是怎么運作和賺錢的? 認真觀察全球富豪榜上的

2018-05-07 14:24:56 創業家

- 2018創業記:學會融資

- 因操縱市場罰沒過億 私募人士如何看?

- 翼盟勝鼎:5.8黃金多空震蕩走勢,后市操作策略及解析

- 帛毅:5.8黃金再次沖擊,回踩1312繼續進多!

- 股票盤前策略:又一次漲停潮 還會是虛晃一槍嗎?

- 恒生綜指納同股不同權今年第3季生效染藍需再研究

- 信用查詢平臺正式上線 私募合規發展再升級

- 鑫海尋金:5.8黃金重回震蕩原油勢如破竹,日內行情走勢附操作策略

-

1/ 從零開始學股票|學股票要先懂那些? 44283

-

2/ 專利或許才是小米IPO最大的風 44176

-

3/ 非農良莠不齊 美元先抑后揚收漲 44143

-

4/ 步森股份股票股價閃崩 后市怎么操作 44139

-

5/ 信用卡用不好也會坐牢,這些行為會讓你攤上大事! 43919

-

6/ 高盛:別太擔心風險資產 3大理由投資人應該放輕松 43235

-

7/ A股震蕩延續基金倉位下降 成長股有望重回風口 43223

-

8/ 什么是首次公開發行股票,上市條件是什么 43187

-

9/ 周一股票行情|美股低開高走,考驗A股成色! 43169