生活,是一項項選擇和取舍的結果。這些取舍的依據,被稱為價值觀,在有限的時間和空間中,我們選擇了認為重要和有價值的一部分,放棄了認為無意義的另一部分。

在這些價值觀中,透露著我們想要過的一生。

兩年來,吳曉波頻道累計調研十余萬人,詳細訪談上百位新中產,梳理成兩萬字的《2017新中產白皮書》。這將是中國第一份對新中產人群的全景式深度調查。

今天我們從新中產白皮書中挑選9條最重要的價值觀呈現給大家。

1、審美觀

個性、小眾和多元化的自我,是新中產審美觀的特點。

新中產生活的物品,分為“生存的必需品”(比如食品)、“參與社會運轉的必需品”(如電腦、手機、出行工具等)、“展現自我的時尚品”和“自我實現的物品”(閱讀、興趣等)。

生活中的必需品,或許可以和其他人一樣,但關于時尚、審美和自我實現的物品,則必須買自己眼中最合適或最好看的。

用杭州一位三十出頭的新中產先生的話說,只有這樣的物品,“才是真正屬于我自己的”。

2、消費觀

過去一年,什么是讓新中產最開心(或最有價值)的消費?答案各種各樣,包括:藍牙音箱、貓窩、烘干機、單反相機、掃地機器人、偶像的專輯、香氛加濕器、樂高積木、一個奢侈品包……

新中產的消費,是一次展現審美取向、生活方式并證明其意義的自我愉悅和反饋。

單一化的批量生產商品,會逐漸淡出,沒有人會通過大批量生產的東西展現自我。而大件商品也不會成為主力,房子、汽車,你一輩子也就買一兩次。買一些特別的小東西,是最輕松、隨意、頻繁且“劃算”的展現自我的方式。

那些小件(會讓我開心),有時候一個本子、一支筆、一個包、一支口紅或者一本書,都讓我覺得自己是很特別的,和別人不一樣。

3、財富觀

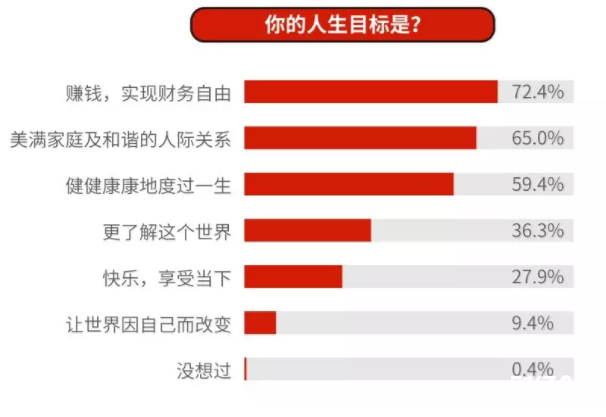

新中產的財富觀,是財務自由+X。

3/4的新中產將“賺錢,實現財務自由”作為人生的目標,至少是階段性的目標,另一方面也為自己的人生配上一項其他目標,可以是“快樂,享受當下”,可以是來一場說走就走的旅行,可以是“更了解這個世界”,可以是“美滿家庭及和諧的人際關系”,可以是“健健康康地度過一生”,也可以是“讓世界因自己而改變”。

比如蘇州一位雷先生的說法,“我以前的生活中可能90%不開心的事情和錢有關,沒有錢是萬萬不能的”。

但同樣,90%開心的事情,也是和錢沒有關系的。

我現在慢慢明白,有一些事情,確實是錢解決不了的。比如我現在不管怎么吃好的、用好的,但是熬夜之后再也沒辦法像10年前一樣第二天接著上班而不受影響。

4、階層觀

布爾迪厄在《差別》中說,階層的不同導致消費和興趣不同。其實,消費和興趣的個性化與圈層化,也在自動將人群從一整個大眾群體分割成為不同的子群體。

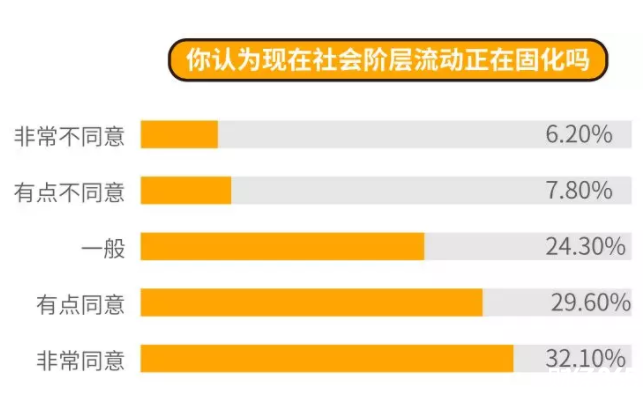

超過六成的新中產認為,相比于從前,社會流動正在固化,但同樣有接近五成的新中產認為自己向上突破是有可能的。

廣東某市的一位新中產先生感嘆:“我確實有種感覺,很多好的機會已經過去了,比如我父親那一代,做工廠雖然很辛苦,但是競爭比現在小,做什么都可以,只要有能力、肯干,大部分結果都還不錯。現在想要通過創業致富,感覺比以前難多了。”

但同時,也有人對社會流動性的減慢表示理解:

(階層流動固化)可以理解,不過我相信中國比其他國家還是要好一些,最好的情況是各個階層之間保持一定的流通,然后給最底層的人必要的保障。

5、競爭觀

新中產最大的子群體80后,他們“從小到大,都在一個競爭的環境中度過”。

北京一位80后新中產以自嘲式的語氣來講述這個過程:

我們讀小學的時候,大學不要錢;

讀大學的時候,小學不要錢;

還沒工作的時候,工作是分配的;

可以工作的時候,找份好工作這么難;

還沒掙錢的時候,房子是分配的;

要掙錢的時候,房子很貴的。

說起來我們這一代是有點慘,其實總體上,餅是越做越大的。然后大家在其中爭,可能有的人能力強一點,分得多一點;有的人稍微能力差一些,少一點。但是要我們回到原來的那種狀態,我覺得至少從我身邊大部分人的狀態來看,是不愿意的。

新中產并不是一個害怕競爭的群體,相反會將個人能力置于重要的位置。

6、義利觀

新中產對于利己主義的看法,是承認其合理,并期望劃定其合理的邊界。

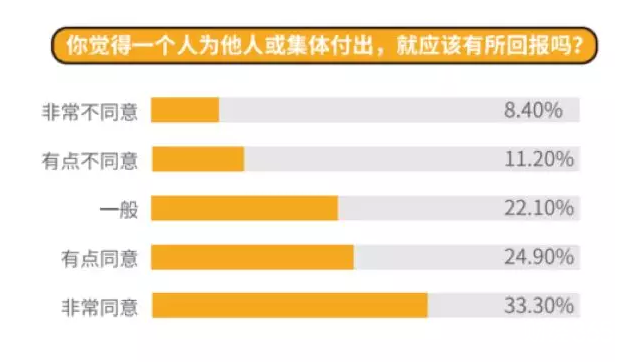

新中產們認為,自利不是自私,而是一種有序、合理的等價交換,更需要一種合理的規范和制度來保護共贏的可能性。

上海兩位分別在圖書館和外企工作的新中產女士是這樣對待“利己主義”這個詞的:

人活著,做對自己有利的事情,避開對自己不利的事情,是天性。

利己才能利他,這是社會群體的問題,損己利人的事情畢竟不多。損人利己,要看兩方面:一個是個人的道德問題,第二個就是社會規范的問題。犯罪的成本降低,自然會出現很多損人利己的事情。

7、子嗣觀

在親子關系上,費孝通曾對中西之間的差別做出經典的比較:西方是“接力模式”,父母對子女有撫養的義務,代代相傳,類似接力賽跑,但下一代沒有贍養上一代的義務;而中國是“反饋模式”,在這個接力過程中,下一代還要承擔對上一代的贍養義務。

兩者的差別,在于贍養義務上,這其實并不是一項文化性的差別,而是社會性和經濟性的結果。中國父母,素來“控制”子女人生和要求子女反饋的傳統,可能會中斷于新中產。

他們的想法是:

我們可能是中國第一批真正不求回報的父母。

總體上,我對孩子是挺嚴格的,小時候嚴格一點,是因為長大可以多一點選擇。我對他沒有具體的期望,就希望他選自己喜歡的東西,把它做好,然后好好生活,過得開心。反正等我老的時候,也不需要他來養我,他把自己管好就行了。

8、全球觀

在全球地位的問題上,大部分新中產仍然認為中國還不足以與美國全方位地平起平坐,有很多需要向美國學習的地方。

尤其有過海外學習、旅行和相關工作經驗的人,對于中國的看法也更加全面和理性。中國的長處,是基礎設施建設不少方面已經不輸給美國,有高效率的政府和勤勞的勞動群體。但相比于美國,差距主要體現在軟件方面,比如教育、科研、文化、商業氛圍和自然環境方面。

在教育上,一位留學過美國的新中產的看法,代表了多數新中產的看法:“美國教育模式,比較自由,不是只有高考一條路,更注重培養個人的能力。”

中國成為世界第一,還需要在軟件上多一點努力。

9、焦慮觀

在焦慮的問題上,新中產普遍存在一定程度的不安感。

比如理財的焦慮,深圳的程先生說“過去幾年,股票、基金、P2P,甚至買房,沒有一個讓人省心的”;

比如職場的焦慮,北京的薛先生說“工作到了35歲,換工作,很多公司都不要了”;

比如健康的焦慮,武漢的朱女士說“對現在的食品安全和空氣很擔心,身邊得癌癥的人也越來越多”;

比如時間的焦慮,工作負擔、信息超載和拖延癥,對每一位職場人士都是“想要逃也逃不掉的坑”。

但論程度,或許遠沒有媒體所說的那么嚴重,甚至在某種程度上,焦慮是合理和有益的。

一位從事文化創意行業的新中產表示,“適度緊張的狀態下,靈感出現得最快,進步也最快”。

在我們的周圍,經濟條件的現代化,以肉眼可見的速度正在發生,而人本身的現代化則往往被忽視。我們有理由相信,“新中產”是一種符合現代化意義的人群。

結構主義學派的社會學安東尼·吉登斯,將現代性定義為一種風險文化,它從穩定而單一的傳統秩序中演變而來,一面是多樣化的可選擇余地,另一面則是不確定性,也因此,不安全感和自我焦慮的折磨是其自帶的附屬屬性。

換言之,焦慮是結構性的、不可避免的存在,對于新中產而言,它就像奔跑中產生的乳酸,重要的是接受它存在的合理,理解它存在的機理性意義,嘗試將它控制在最佳的范圍之內。

免責聲明:本網站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。

- 發表評論

-

- 最新評論

- 貴州茅臺董事長袁仁國:茅臺酒是拿來喝的不是拿來炒的

- 年底詐騙信息多!信用卡積分兌換、有獎短信鏈接別亂點!

- 靜候黃光裕強勢回歸:國美為老大交了一份很好的成績單

- 這十款新SUV 2018年必火!

- 2017年A股十大人物排行榜出爐!賈躍亭無懸念奪冠

- 盤點2017信用卡10大排行榜!套路知多少?

- 二維碼支付限額 對你有啥影響?

- 調查群眾給警車開罰單的背后 警車違章處罰了嗎?

-

1/ 賈躍亭被責令回國,若逾期未歸下場如何? 49156

-

2/ 2017年最嚴重投訴榜,看看有你的愛車嗎? 48142

-

3/ 奇葩人才創造奇葩公司:“雞鴨鵝”輪番登場 47975

-

4/ 明年美國經濟增長要靠企業部門 47664

-

5/ 股市娛震:500萬存銀行 靠利息可以過日子? 47562

-

6/ 財經理財:實現財富自由 提前退休有保障! 47323

-

7/ 杭州躋身新一線城市!成功彎道超車的秘密武器是ta! 47159

-

8/ 解密:馬云的10億紅包都被誰領走了? 47156

-

9/ 12月27日周三財經早參:這個行業的股票要走主升浪! 47115