破產“僵尸企業” 推進供給側改革

時間:2017-08-03 16:18 來源:財經365綜合 瀏覽量:

導語:近年來,國家開始實施供給側結構性改革,去產能成為當前經濟工作的重點之一。“僵尸企業”成為當前推進供給側改革的“路障”,“僵尸企業”,就是已經處于停產或半停產的經營狀況較差的企業,這些企業大多資不抵債、連年虧損,要靠銀行貸款和政府補貼勉強堅持。合理處置“僵尸企業”成為供給側改革的難點,同時對還可以“搶救”的“僵尸企業”進行拯救成為審判熱點。最高人民法院也曾多次強調“清理與拯救并重”。

8月3日,最高人民法院召開新聞發布會,討論妥善處理“僵尸企業”的破產審判工作,對以后清理“僵尸企業”的工作作出要求,合理化解可能面臨的金融風險,加速推動供給側結構性改革的進程。

8月3日,最高人民法院民二庭庭長賀小榮表示,人民法院在運用破產重整方式處置“僵尸企業”過程中,要對企業進行精準識別,挽救確有存續價值的企業,防止“僵尸企業”將重整制度作為護身符逃避清理。

最高人民法院今日召開新聞發布會,介紹人民法院依法推進破產審判工作,妥善處理“僵尸企業”有關情況,回答記者提問。有記者問,最高法院一直高度重視破產重整工作,不久前還專門召開了全國性的破產重整工作座談會。破產重整在處置“僵尸企業”中發揮什么作用?最高法院對于做好下一步的重整工作有什么想法?

對此,賀小榮表示,強調破產拯救功能是現代破產法的重要標志。通過對具有挽救價值的困境企業依法重整,可以保留企業經營價值,盡快恢復企業生產經營,避免職工下崗失業,防范維穩事件發生。近年來,人民法院高度重視破產重整制度在挽救危困企業方面的重要功能,并在此理念指引下,成功審理了一系列破產案件,取得了良好的法律效果和社會效果。

他指出,下一步,人民法院在運用破產重整方式處置“僵尸企業”過程中,要著重加強和注意以下三點:第一,要對企業進行精準識別,挽救確有存續價值的企業,防止“僵尸企業”將重整制度作為護身符逃避清理。重整是用來挽救具有經營價值的企業和產能的,而不是簡單、機械地保持企業存續。是否適用重整程序,要以對企業及其破產原因進行精準識別為基礎和前提。當前,要防止將重整作為單純減債的手段,特別警惕一些不具拯救價值的“僵尸企業”以重整作為護身符,借合法形式規避處置出清。

第二,要不斷探索創新工作機制。比如,可以在正式進入重整前引導企業進行預重整,通過預重整階段多方博弈和充分談判來真實展現企業價值,然后法院在重整程序中依法對預重整階段的成果予以確認和保障。

第三,嚴格審慎適用重整計劃強制批準權。重整計劃的強制批準權體現了公權力對商業交易的強行介入,必須慎之又慎,絕不能濫用。對重整計劃經分組表決未通過、應當通過清算來退出市場的企業,必須采取果斷措施進行清算。嚴厲禁止濫用重整計劃強制批準權維系“僵尸企業”而導致過剩產能回流。

對于“破產審判工作的發展離不開制度保障,下一步最高法院在破產審判制度建設方面有何打算”的提問,賀小榮稱,為確保破產審判工作更好地服務和保障“僵尸企業”清理,真正實現破產審判工作的法治化、市場化、常態化,制度建設是基礎。

他表示,為此,最高法院下一步將抓好四項制度建設,推動三大配套機制建設。

他明確了四項制度建設是指:第一,完善破產管理人制度。為破產管理人選任、履職、收費等提供制度依據,推進破產管理人工作再上新臺階。第二,解決關聯企業破產問題。近年來,關聯企業破產案件逐年增加,社會影響越來越大,審理難度也更高,但相關規則缺失,亟需加以完善。最高法院在前期調研基礎上已經形成了初步意見,目前正在征求各方面意見。第三,抓緊完善破產重整制度,規范完善破產重整工作。第四,探索建立破產案件快速審理機制,推動破產案件繁簡分流,提高破產案件審理效率。

他強調推動三大配套機制建設是指:第一,推動建立破產費用保障機制,切實解決無產可破案件中的經費保障問題。目前看,解決破產費用不足問題最有效的方式是財政部門撥款援助建立破產費用保障資金。對此,最高法院將進一步與相關部門協調,推動破產費用基金落實。第二,推動建立破產稅收優惠機制。最高法院將協調有關部門,研究制定針對破產企業豁免債務和財產處置所得的稅收優惠制度,以激勵和引導當事人主動運用破產制度。第三,推動破產重整企業信用修復制度建設。破產重整成功后,企業信用不能及時修復,已經成為影響破產企業重生的重要因素,亟需加以解決。下一步最高法將與央行等相關部門協調,對重整企業的信用修復問題出臺相應政策,以解決重整成功后破產企業回歸市場的問題。

記者3日從中新網獲悉,最高人民法院民二庭庭長賀小榮3日表示,用破產方式來處置“僵尸企業”,可以徹底解決圍繞“僵尸企業”形成的各類債務鏈條,從根本上化解系統性金融風險。

最高人民法院今日召開新聞發布會,介紹人民法院依法推進破產審判工作,妥善處理"僵尸企業"有關情況,回答記者提問。有記者問,處置“僵尸企業”是當前推進供給側結構性改革的牛鼻子,運用破產方式來處置“僵尸企業”有哪些特殊的意義和作用?

賀小榮對此作出解答,他稱,去年以來,中央多次強調積極穩妥處置“僵尸企業”,并將其作為推進供給側結構性改革的“牛鼻子”。在處置“僵尸企業”的多種方式中,破產機制與法治化、市場化要求完全相符,具有三方面的特殊意義和作用:

一是可以徹底解決圍繞“僵尸企業”形成的各類債務鏈條,從根本上化解系統性金融風險。破產企業往往債務纏身、經營乏力,甚至還有連環擔保、相互擔保等債務,如果不及時有效清理,極易形成行業性、區域性金融危機。盡早使“僵尸企業”進入破產程序,可以整體了結企業債務鏈條,一攬子解決由此形成的債務困局,消彌風險傳導、防范系統性危機。

二是破產程序提供了“破”和“救”的不同措施,可以雙管齊下,既能解決僵尸企業淘汰出清問題,也可以對具有拯救價值的企業進行挽救。

三是通過破產程序處置“僵尸企業”可以樹立我國依法治國的良好形象,改善我國的營商環境。破產程序是市場經濟優勝劣汰規律的法律體現,破產法實施狀況反映了一個國家的市場經濟發育程度,也是評價一個國家營商環境的重要因素。正是基于此,世界銀行等國際經濟組織一直將破產工作狀況作為衡量一個國家市場經濟狀況、營商環境和金融風險等級的重要指標。大力運用破產方式處置僵尸企業,可以營造法治化、市場化的良好國際形象,改善我國的營商環境,有利于對外開放事業的發展。

結語:供給側結構性改革是“十三五”時期的發展主線,是適應經濟發展新常態的重大創新,最高法通過對“僵尸企業”的合理處置,化解了系統性金融風險,為我國供給側結構性改革起到了重大的推動作用。

獲取更多財經新聞訊息,請關注財經365。(綜合自中國新聞網、中國證券網)

免責聲明:本網站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。

-

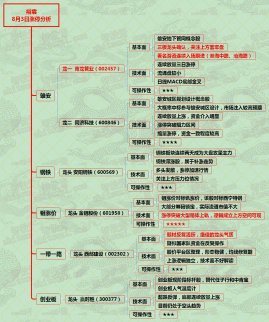

粵港澳卷土重來!提前布局概念股一覽

近日,由國土資源部中國地質調查局組織、廣州海洋地質調查局牽頭編制的《粵港澳大灣區自然資源與環境圖集》(以下簡稱《圖集》)正式印刷。此前有消息稱,6月底《粵港澳大灣區

08-03 16:55 天信投資 -

最高法:精準識別“僵尸企業” 清理與拯救并重

財經365訊 8月3日, 最高人民法院今日召開新聞發布會,介紹人民法院依法推進破產審判工作,妥善處理“ 僵尸企業 ”有關情況,回答記者提問。 有記者問,最高法院一直高度重視破產

08-03 16:55 中國證券網 -

鑫英泰公布2017年上半年報告 上半年營業收入為

鑫英泰2017年上半年營收2374萬元 凈賺442萬元

08-03 16:52 挖貝網 -

博海新材公布2017年上半年報告 上半年營業收入為

博海新材2017年上半年營收699萬元 業績虧損154萬元

08-03 16:51 挖貝網 -

漲價主線是否還能繼續--8月3日漲停分析

創業板算是半路驚喜,強勢未延續到收盤,走出了沖高回落走勢。上證受制于銀行、保險等權重的下跌,日內走出調整行情,再次與3300點無緣。鋼鐵板塊作為近段時間以來的行情主線,

08-03 16:51 未知 -

炫伍科技公布2017年上半年報告 上半年營業收入為

炫伍科技2017年上半年營收1054萬元 同比增長22%

08-03 16:50 挖貝網